Hablar del Proyecto Islero es como abrir una novela de espías en la que, sorprendentemente, los protagonistas son señores con bigote, uniformes planchados y un cierto aire de “vamos a dar miedo, aunque sea con manuales de física”. En plena Guerra Fría, cuando la moda geopolítica consistía en acumular ojivas nucleares como quien colecciona cromos, el régimen franquista decidió que España no podía quedarse fuera del selecto club de los países que podían borrar ciudades del mapa con un botón rojo. El resultado fue un proyecto tan secreto como quijotesco, que mezcló ambiciones estratégicas, ansias de prestigio y, por supuesto, el peculiar estilo de un régimen que siempre quiso jugar en primera división aunque apenas tuviera balón.

Una España aislada que buscaba asiento en la mesa nuclear

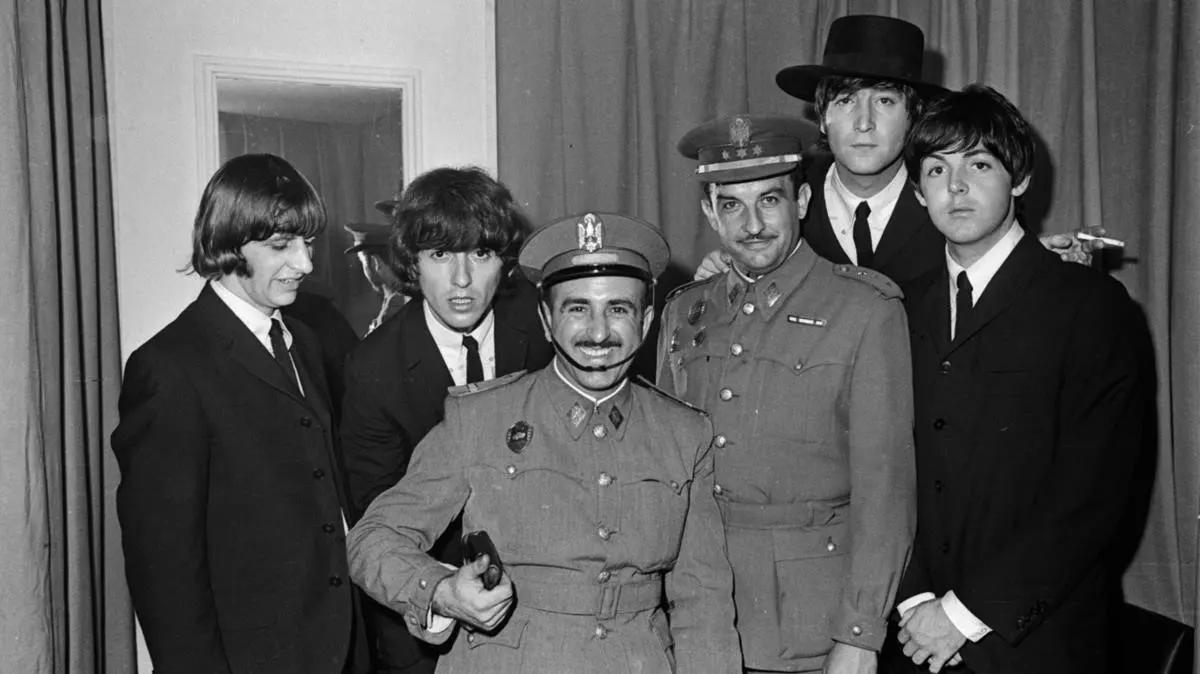

La posguerra mundial dejó a España como ese invitado incómodo al que nadie quiere sentar en la boda porque había ido de la mano de Hitler y Mussolini. Naciones Unidas le cerró la puerta en 1946 y los aliados prefirieron mirar hacia otro lado. El país se apoyaba apenas en la Argentina de Perón y el Portugal de Salazar, es decir, amigos igual de marginados. Sin embargo, la Guerra Fría cambió la foto: el anticomunismo de Franco y la situación estratégica de la Península transformaron a España en un socio útil, aunque fuera de segunda categoría.

En 1953, Eisenhower vino de visita y, con los Acuerdos de Madrid, se selló el pacto: Washington obtenía bases militares en Rota, Morón, Zaragoza y Torrejón, y España recibía dólares, legitimidad y la esperanza de ser tomada en serio. Por si fuera poco, el Concordato con el Vaticano ese mismo año aportó la bendición celestial. Poco después, en 1955, la ONU aceptó a España entre sus miembros y, de rebote, llegaron los créditos internacionales y el FMI a darle oxígeno a una economía que vivía en blanco y negro.

Mientras tanto, en el panorama internacional, Eisenhower lanzaba su famoso discurso “Átomos para la paz”, que animaba a compartir tecnología nuclear con fines civiles pero, claro, vigilando que nadie fabricara juguetitos explosivos por su cuenta. Para España, aquello sonó a oportunidad: energía limpia, prestigio científico… y quizá, con un poco de disimulo, un plan B para fabricar un arma disuasoria.

De los átomos pacíficos al toro bravo nuclear

La primera piedra del camino se puso en 1948 con la Junta de Investigaciones Atómicas, un organismo que olía más a despacho castrense que a laboratorio científico. Tres años después se convirtió en la Junta de Energía Nuclear (JEN), con más presupuesto, más ambición y un objetivo no declarado: sentar las bases de un futuro arsenal. Entre cálculos, reactores y formación de técnicos, se empezó a gestar la posibilidad de una bomba.

Las motivaciones eran claras:

- Marruecos. La independencia en 1956 tensó las relaciones y dejó a Franco con la preocupación de que Rabat quisiera meter mano en Ceuta, Melilla o el Sáhara.

- La crisis de Ifni (1957-58), que demostró que las guarniciones españolas eran poco más que fortalezas de papel.

- El prestigio internacional. En plena Guerra Fría, tener bomba equivalía a ser tratado de “usted” en el concierto mundial. No se trataba solo de defensa, sino de no quedar como el pariente pobre del club occidental.

Guillermo Velarde, general del Aire y físico formado en Estados Unidos, fue el motor intelectual del asunto. Convencido de que “los países con armas nucleares son respetados y temidos”, convenció a mandos como Muñoz Grandes de que España debía dar el salto. En 1963, con las tensiones africanas de fondo, nació oficialmente el Proyecto Islero, nombre tomado del toro que mató a Manolete en Linares. El simbolismo no podía ser más castizo: fuerza bruta, peligro mortal y, de paso, un guiño a la España de charanga y pandereta.

Palomares: cuando las bombas cayeron del cielo

El proyecto avanzaba entre planos y cálculos hasta que en 1966 ocurrió el accidente de Palomares. Un B-52 estadounidense cargado con cuatro bombas termonucleares chocó en el aire con un avión cisterna. Dos artefactos quedaron intactos, otros dos contaminaron el terreno con plutonio y, de regalo, siete militares murieron. La escena del ministro Fraga bañándose en la playa para demostrar que “no pasaba nada” se convirtió en icono del surrealismo político español.

Pero para Velarde, aquello fue una mina de oro científico. Al analizar los restos, descubrió pistas que le permitieron deducir nada menos que el principio Ulam-Teller, la clave de la bomba de hidrógeno. España, sin quererlo, se colaba en el selecto grupo de naciones que entendían cómo funcionaba un arma termonuclear. Sin embargo, Franco se mostró prudente: había que evitar sanciones internacionales y no irritar demasiado al amigo americano. El dictador permitió seguir investigando, pero prohibió la fabricación de la bomba.

El freno político y económico

El Proyecto Islero se topó con obstáculos considerables. El primero fue interno: mientras los militares nacionalistas pedían independencia estratégica, los tecnócratas preferían integrarse en el bloque occidental y no arriesgar los acuerdos económicos. A esto se sumaba el asesinato de Carrero Blanco en 1973, principal valedor del plan, que truncó las negociaciones con Estados Unidos para conseguir un trato de “igual a igual”.

En el exterior, el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), firmado en 1968, supuso otro golpe. España se negó a rubricarlo hasta 1987, pero la presión era cada vez mayor, especialmente desde la llegada de Jimmy Carter en 1977. El proyecto de una planta de reprocesamiento en Soria levantó sospechas en Washington, que respondió limitando los suministros necesarios para el programa nuclear civil español. Con la Transición, la prioridad dejó de ser la independencia militar y pasó a ser la integración en la CEE y la OTAN, lo que implicaba abandonar cualquier tentación atómica.

El dinero, por supuesto, también tuvo mucho que decir. Construir un arsenal nuclear requería inversiones astronómicas que una economía en proceso de modernización no podía sostener. Al final, el plan se convirtió en un arma diplomática: una especie de “globo sonda” que servía para negociar con los grandes sin necesidad de fabricar nada tangible.

El epitafio de un sueño atómico

El Proyecto Islero murió lentamente entre la prudencia de Franco, la presión internacional y la inviabilidad económica. España, pese a haber adquirido conocimientos técnicos de primer nivel y haber estado a un paso del club nuclear, optó por un camino diferente: integrarse en Europa, firmar el TNP y presentarse como adalid de la no proliferación. A cambio, el país ganó estabilidad, acceso a la Comunidad Económica Europea y la tranquilidad de no tener que mantener un arsenal carísimo e inútil.

El nombre de Islero quedó como una anécdota gloriosa, a medio camino entre la tragicomedia y el thriller diplomático. España nunca tuvo bomba, pero durante un tiempo estuvo peligrosamente cerca de conseguirla, en un equilibrio entre la ciencia de vanguardia y la política de salón que define como pocos aquel país de contrastes en plena Guerra Fría.

- Francisco Gámez Balcázar(Autor)

Vídeo La Bomba Atómica Franquista (Proyecto Islero)

Fuentes consultadas

- Manuel Planelles (2016). Medio siglo de rastro nuclear. El País. https://elpais.com/politica/2016/01/16/actualidad/1452951009_729994.html

- Velarde Pinacho, G. (2016). Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares. Asclepio — Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia. https://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/740/1153/1932

- Carpintero, N. (2017). Proyecto Islero. Ministerio de Defensa, Unidad Militar de Emergencias (pdf). https://www.defensa.gob.es/ume/Boletin_nrbq/bibliografia_boletin_1/20170313_Proyecto_Islero._NatividadCarpintero.pdf

- RTVE (2017). La bomba atómica de España: Proyecto Islero (documental/serie y reportaje). RTVE. https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/documentos-rne-bomba-atomica-espana-proyecto-islero-14-01-17/3867501/

- Villatoro, M. P. (2013). El misterio de la bomba atómica que quiso fabricar Franco. ABC. https://www.abc.es/historia/20130308/abci-bomba-atomica-franco-201303071834.html

- Editorial Guadalmazán / Velarde, G. (2016). Proyecto Islero. Cuando España pudo desarrollar armas nucleares (ficha y reseña). Universidad Politécnica de Madrid / DENIM. https://www.denim.upm.es/es/el-libro-proyecto-islero/

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.

Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados/Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados. En calidad de afiliado a Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen con los requisitos aplicables.