La historia es una gran contadora de cuentos. Algunos épicos, otros románticos, otros vergonzosos. Luego están los que directamente suenan a guion rechazado por macabros y falta de sensibilidad, como el caso de la Guerra Negra de Tasmania, también conocida como Black War. Un nombre con sabor a western, pero sin declaración oficial de guerra, ni trincheras, ni tratados, ni medallas. Solo un genocidio meticulosamente administrado por la burocracia colonial.

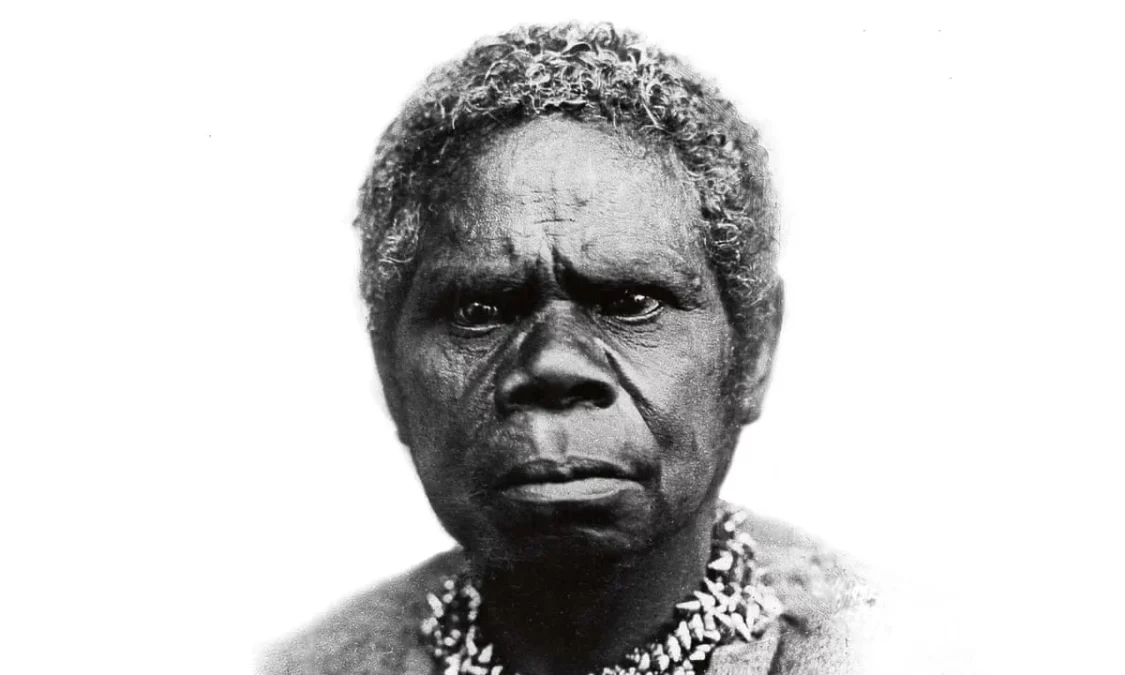

La isla de Tasmania, ese islote perdido al sureste de Australia cuya mayor fama reciente proviene de un demonio animado de lengua hiperactiva y modales de licuadora, fue el escenario de uno de los episodios más cínicos del imperialismo europeo. Situada a unos 240 kilómetros del continente australiano, la isla estaba habitada por unas comunidades de aborígenes de complexión delgada, pelo rizado y tez oscura, cuya existencia giraba en torno a la caza, la pesca, la recolección… y el infortunio de ser descubiertos por europeos.

Del paraíso aislado al infierno penal

Todo comenzó con el viaje del navegante Abel Tasman en 1642. Hombre de brújula y ambiciones cartográficas, Tasman puso un pie en la isla y le cambió el nombre por el de Tierra de Van Diemen, en honor a su jefe. Durante más de un siglo, la isla quedó relativamente olvidada por Europa, lo cual, visto lo visto, fue una bendición temporal para sus habitantes.

El verdadero declive comenzó en 1803, cuando los británicos decidieron establecer en Tasmania una colonia penal. Lo que vino después fue un desfile de reclusos, soldados, colonos desesperados por tierras y funcionarios con exceso de burocracia y falta de moral. En poco tiempo, Tasmania se convirtió en una mezcla entre campo de trabajo forzado, zona de colonización salvaje y parque temático de la impunidad.

¿Intercambio cultural? Mejor llamémoslo saqueo y masacre

Los aborígenes de Tasmania llevaban al menos 35.000 años viviendo en su isla, ajenos al concepto de propiedad privada y a la pólvora. Sus lanzas, bumeranes y sistemas de vida comunal poco podían hacer frente a los rifles, las alambradas y el concepto europeo de “tierra prometida al colono blanco”.

Los primeros contactos fueron una mezcla de curiosidad y tensión. Pero pronto llegó lo inevitable: violaciones, secuestros, asesinatos, esclavización y enfermedades. Ah, y alcohol. Mucho alcohol. A los británicos les dio por “civilizar” a los nativos con ginebra y plomo, según la ocasión.

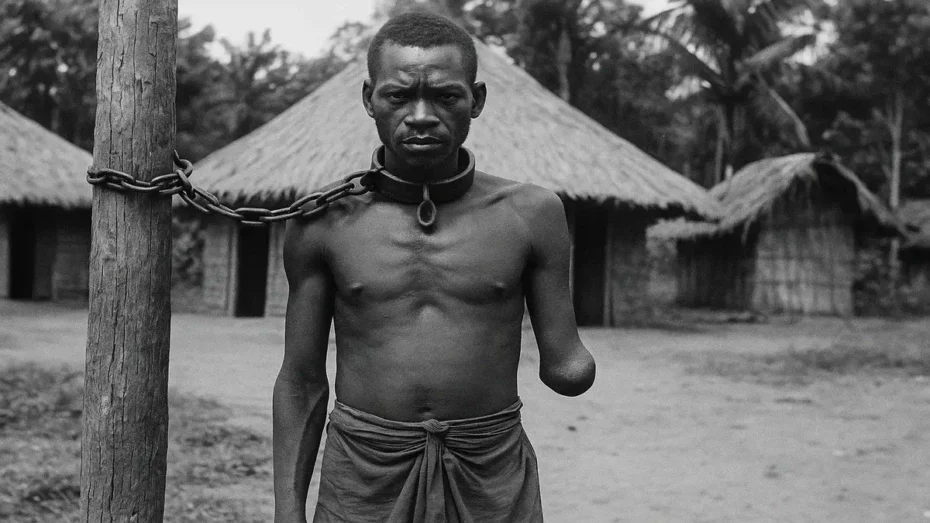

En 1828, las autoridades coloniales dieron un paso más en la escalada del disparate al proclamar la ley marcial. Pero no contra los colonos que mataban por aburrimiento o tierra, no. Contra los aborígenes. Se les consideraba oficialmente enemigos, y la solución fue tan pragmática como siniestra: recompensas en metálico por cada aborigen capturado. Cinco libras por un adulto, dos por un niño. El infanticidio se monetizaba, y con tarifa reducida, lo cual ya dice bastante sobre la escala de valores de la época.

La lógica del periódico y la moral de la época

El diario Tasmania Colonial Times, voz oficiosa de la sensatez colonial, escribía en 1826 una frase digna de grabar en los anales del cinismo institucional:

“No estamos aquí por nuestra labor filantrópica. La autodefensa es la primera ley de la naturaleza. Si el gobierno no elimina a los nativos, serán cazados como fieras”.

Y efectivamente, se les cazó. Con perros, rifles, redes y trampas. No como si fuesen humanos, sino como si fueran jabalíes incómodos en una plantación de patatas.

George Augustus Robinson y la gran mentira filantrópica

En medio de este despropósito con acento británico, apareció un personaje peculiar: George Augustus Robinson, autodenominado “protector de los aborígenes”. Este exconstructor convertido en misionero improvisado, convenció al gobierno de que la mejor solución era trasladar a los nativos “voluntariamente” a una isla llamada Flinders, donde podrían ser evangelizados, instruidos y, de paso, alejados de las miradas indiscretas.

El resultado fue aún más trágico: condiciones infrahumanas, enfermedades, aislamiento cultural… y una mortalidad masiva. Para 1835, los aborígenes tasmanos estaban prácticamente exterminados.

El final que no fue final

En 1860 murió el último hombre tasmano de raza pura, cuyo cadáver fue desollado por un tal George Stokell, miembro de la Royal Society of Tasmania, para fabricarse una cartera. Sí, como suena.

La última mujer, Truganini, falleció en 1876. Y aunque pidió ser enterrada con dignidad, sus restos fueron exhumados, exhibidos y estudiados durante décadas. En 1976, cien años después de su muerte, fue finalmente incinerada. Algunos lo llamaron justicia póstuma. Otros, tardía decencia. Pero nada devuelve una cultura perdida por la codicia y el racismo institucionalizado.

Un genocidio con burocracia británica

El caso de Tasmania no fue un accidente histórico ni una tragedia fruto del malentendido cultural. Fue un genocidio planificado, ejecutado con el rigor metódico de la administración colonial británica, sazonado con legalismo, justificaciones religiosas y una prensa entusiasta.

Mientras en Europa se celebraban congresos sobre la moral, la ilustración y la dignidad humana, en Tasmania se organizaban batidas humanas, se pagaban recompensas por niños capturados y se tomaban “trofeos” anatómicos como si fueran medallas de guerra.

La Black War no fue guerra. Fue una cacería. No hubo banderas ni himnos, solo disparos y silencio. Y, por supuesto, impunidad absoluta. Nadie fue juzgado. Ni nadie pidió perdón. Nadie reparó nada.

Tasmania hoy: memoria selectiva y demonios animados

Hoy, Tasmania es un destino turístico con paisajes idílicos, rutas de senderismo y, cómo no, merchandising del Diablo de Tasmania. De su historia indígena queda poco, salvo museos, placas conmemorativas y discursos institucionales que suelen decir mucho sin decir nada.

Pero la realidad es que los tasmanos aborígenes fueron exterminados, y lo fueron por un imperio que se decía defensor de la civilización.

El Genocidio de Tasmania en vídeo

Fuentes consultadas

- Academia Play. (2018, 26 septiembre). La Guerra negra o el Genocidio de Tasmania. https://academiaplay.net/guerra-negra-genocidio‑tasmania/

- Universidad de Tasmania. (2018, 17 enero). Explainer: the evidence for the Tasmanian genocide. https://www.utas.edu.au/about/news-and-stories/articles/2018/513‑explainer‑the‑evidence‑for‑the‑tasmanian‑genocide

- “Cuando se pagaban cinco libras por la captura de un aborigen en Tasmania.” (2014, 25 julio). Historias de la Historia. https://historiasdelahistoria.com/2014/07/25/cuando‑se‑pagaban‑cinco‑libras‑por‑la‑captura‑de‑un‑aborigen‑en‑tasmania/

- “Australia frente a su historia oculta: El genocidio aborigen.” (s. f.). Rebelión. https://rebelion.org/australia‑frente‑a‑su‑historia‑oculta‑el‑genocidio‑aborigen/

- Taylor, R. (2023). Genocide in Van Diemen’s Land (Tasmania), 1803–1871. En N. Blackhawk, B. Kiernan, B. Madley & R. Taylor (Eds.), The Cambridge World History of Genocide (cap. 20). Cambridge University Press. (Cambridge University Press & Assessment)

- Porter, B. (2014). How bad are we? Genocide in Tasmania. London Review of Books, 36(15). (lrb.co.uk)

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.