La historia de Homer y Langley Collyer se lee como un disparate que la ciudad de Nueva York —esa máquina implacable de mitos urbanos— no pudo dejar de convertir en leyenda. Dos hijos de clase acomodada, con títulos universitarios y sin apremios económicos, que llegaron a transformar una elegante vivienda de Harlem en una arquitectura del montón: pasadizos, bóvedas y cámaras funerarias hechas de periódicos, pianos y cachivaches. Es la historia de cómo el apilamiento meticuloso y paciente de objetos inocentes terminó por asfixiar no solo el espacio doméstico, sino la propia vida de sus moradores.

Orígenes y perfil: educación, fortuna y excentricidad familiar

Nacidos a finales del siglo XIX en el seno de una saga con raíces profundas en la costa este norteamericana, Homer y Langley crecieron en un ambiente de respetabilidad y excentricidad paternal. Su padre, médico, y su madre, cantante, hicieron de la casa familiar un escenario de hábitos singulares —el padre, por ejemplo, gustaba de remar hasta el hospital para ejercer su trabajo— que pusieron el telón de fondo para el aislamiento posterior de los hijos. Ambos nombres, que suenan humildes y solemnes a la vez, cursaron estudios en Columbia: Homer se doctoró en derecho —especializado en derecho marítimo— y Langley en ingeniería; uno llegaría a practicar como abogado, el otro sería pianista aficionado y hombre de ingenio técnico. Pero cuando la vida se descarrila de la forma más lenta —y, a menudo, por razones que la prensa reduce en excentricidades—, los diplomas no bastan.

El proceso de la acumulación: del interés al trastorno

Conviene no romantizar la acumulación: en los Collyer hubo un gesto obsesivo que, con el tiempo, pasó de acto selecto a compulsión. Los relatos contemporáneos describen cómo Langley coleccionaba periódicos con una lógica que hoy sonaría patética y a la vez conmovedora: guardarlos todos para que, cuando Homer recuperase la vista —o en previsión de una futura restitución de su salud— pudiera ponerse al día con el mundo. Esa excusa, mitad mito, mitad delirio terapéutico, explica parte del fenómeno; no la totalidad. Guardar para preservar la historia individual o la memoria familiar es humano; convertir la casa en un depósito homologable a una factoría de papel y trastos ya es otra cosa.

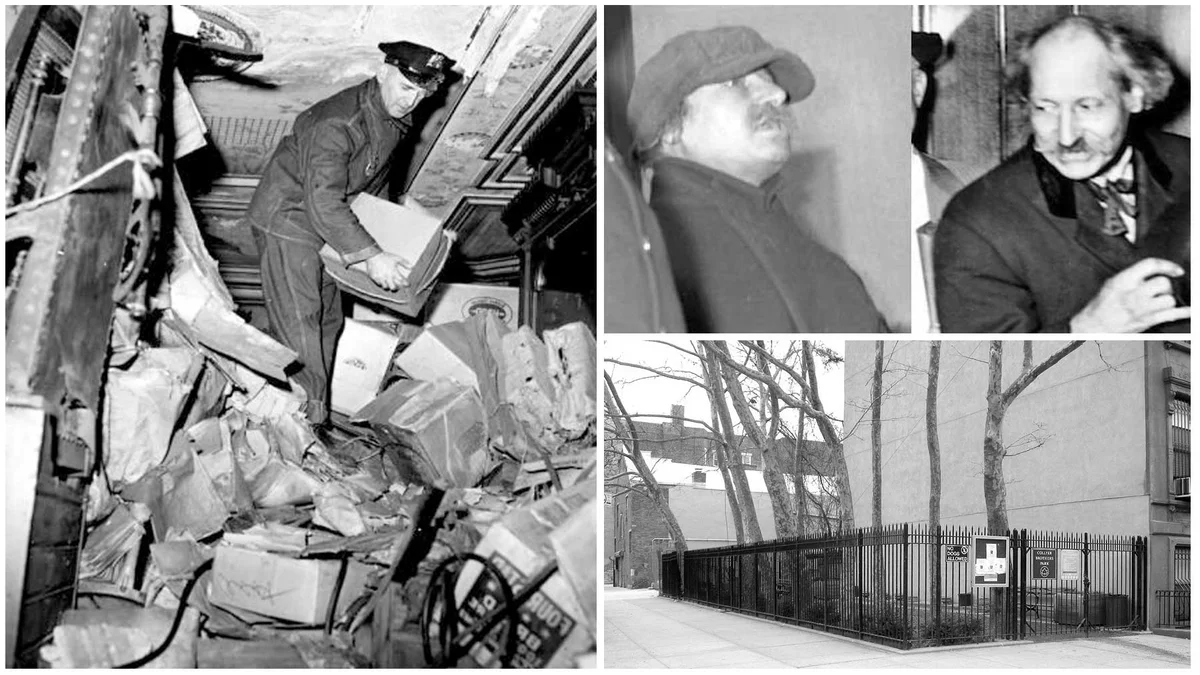

Los inventarios levantados durante la limpieza posterior al hallazgo son de una literalidad brutal: cientos de miles de periódicos (se habla de que atesoraron las ediciones de las decenas de diarios que salían en Nueva York durante casi tres décadas), decenas de miles de libros, miles de discos, varios pianos de cola, máquinas de rayos X y automóviles. El resultado fue una masa que, según distintas estimaciones periodísticas y policiales de la época, superó las cien toneladas. Cada cifra tiene sus variaciones —el periodismo y la memoria pública exageran con gusto— pero la imagen es inconfundible: la vivienda era un coloso de basura y reliquias.

El hallazgo: cómo la acumulación se volvió mortal

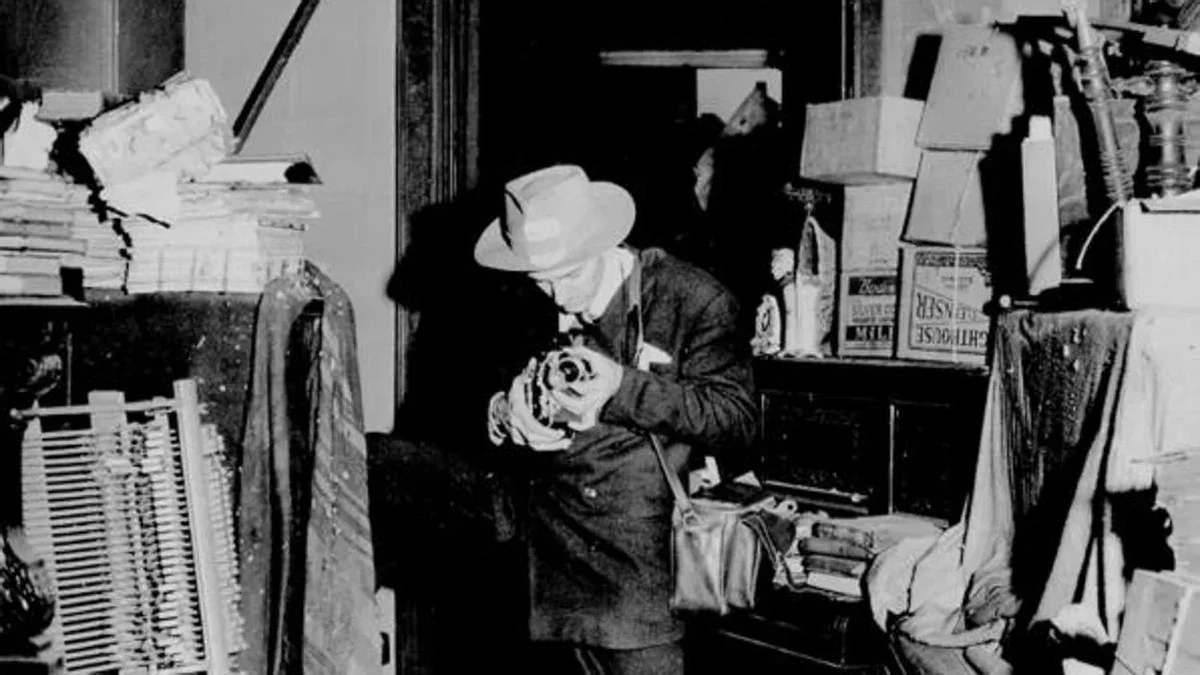

El 21 de marzo de 1947 la policía recibió una denuncia anónima por olor de descomposición en 2078 Fifth Avenue; lo que encontraron fue la física literalización de la metáfora del “ahogado por lo propio”. Para acceder al interior hubo que abrir un boquete por la azotea y penetrar a través de angostos túneles de papel y muebles amontonados. Homer Collyer fue hallado sentado en una silla, vestido con una bata, muerto por hambre y una mezcla de condiciones médicas que se complicaron por su aislamiento.

La autopsia indicó inanición y problemas cardíacos como causas directas de la muerte. Langley, en cambio, no apareció hasta semanas después: su cadáver fue descubierto enterrado bajo un derrumbe de los propios objetos que acumulaba, a escasos metros del lugar donde yacía su hermano. Las hipótesis forenses y policiales apuntaron a que Langley, en su empeño de cuidar a Homer —paralítico y ciego en sus últimos años—, murió aplastado o asfixiado por un colapso de su propio inventario y, en un gesto trágico, por intentar suministrarle alimentos y mantenerlo.

Los booby-traps y la arquitectura del desorden

Es pertinente subrayar que no hablamos de un mero almacén desordenado; la vivienda de los Collyer era una estructura deliberadamente fortificada por su propio material: corredores llenos hasta el tope, pasillos tapados, trampas y mecanismos —no tanto sofisticados, sino improvisados— que servían tanto para contener el caudal de objetos como para protegerlos de intrusos. Langley llegó a diseñar atajos recubiertos de muelles y resortes para moverse por el interior, pero en la perversión irónica del asunto, esas mismas defensas domésticas se convirtieron en trampas mortales. La casa, que era refugio, se volvió prisión y, finalmente, sepultura.

Repercusiones sociales y científicas: del síndrome de Diógenes a la clínica moderna

El fenómeno Collyer se inscribió pronto en la cultura popular y en la literatura clínica como emblema de la hoarding disorder (trastorno de acumulación). Médicos, psiquiatras y sociólogos comenzaron a referirse al “síndrome de los hermanos Collyer” como una referencia paradigmática del extremo patológico de acumular—una conducta que en la práctica clínica moderna se clasifica y diagnostica con criterios precisos (DSM-5, evaluaciones funcionales, riesgo para la salud). La historia sirvió, también, para abrir debates sobre envejecimiento, soledad, estigmatización de la enfermedad mental y las redes de soporte social —o su ausencia— en ciudades que, como Nueva York, pueden ser a la vez densas y brutalmente indiferentes. Algunos análisis recientes, además, aceptan la narrativa de la acumulación como espejo de una sociedad que valora la posesión y arroja su lado oscuro cuando el objeto deja de ser útil y se convierte en fardo.

Cultura y literatura: obras que rescatan la fábula

El caso no tardó en nutrir la ficción y el escenario. Obras como Ghosty Men de Franz Lidz reconstruyen los hechos desde una mirada periodística y personal, mientras que la novela Homer & Langley de E. L. Doctorow ofrece una relectura libre, casi lírica, del episodio, transformándolo en tragedia americana con licencia artística. En teatro, Richard Greenberg puso en escena The Dazzle, que recoge la viveza dramática del duelo entre la necesidad de ordenar y el impulso de aferrarse a la propiedad. Estas piezas, y varias más, no persiguen tanto la fidelidad documental como la extracción de una lección cultural: los Collyer son una fábula sobre el exceso, la marginalidad y la soledad.

Curiosidades que no siempre aparecen en los titulares

Una nota que raspa la pátina de sensacionalismo: la colección de periódicos no era un capricho caprichoso sin sentido estético. Langley, con su formación técnica y su sensibilidad de melómano, abordó la acumulación con una rigurosidad casi científica; encintaba, apilaba, catalogaba y protegía. Otra anécdota, que suena a fábula por su mezcla de ternura y extravío, es la entrega semanal de naranjas que Langley hacía a Homer: un ritual casi religioso con la esperanza (probablemente ilusoria) de devolverle la vista. Finalmente, no conviene pasar por alto el impacto urbano: tras la remoción de los escombros la casa sufrió daños estructurales y su desaparición física alteró para siempre la fisonomía de esa esquina de Harlem —hoy un parque lleva el nombre de los hermanos.

Reflexión clínica, sin moralina

La tentación de convertir la historia de los Collyer en fábula moral es grande: “no acumules”, “no te aísles”, “no confíes en la excéntrica prudencia del otro”. Pero las lecturas útiles son otras: la de entender lo suyo como problema de salud pública, la de situarla en la intersección entre biografía, trauma y estructura social, y la de reconocer que, debajo del disparate visual, hay vidas que merecen un acercamiento compasivo y científico. La fascinación pública por el caso dice más de quienes miran que de quienes padecieron; ofrece una ventana al miedo que provoca lo desbordado: en una metrópolis que celebra lo nuevo, el que no tira se vuelve sospechoso y, a veces, víctima.

Vídeo

Fuentes consultadas:

- Lago, E. (2009, 22 noviembre). Enterrados por la basura. El País Semanal. https://elpais.com/diario/2009/11/22/eps/1258874809_850215.html

- Oates, J. C. (2009, 31 agosto). Love and Squalor. The New Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2009/09/07/love-and-squalor

- American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5.ª ed.). National Center for Biotechnology Information. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK519704/

- Faber, H. (1947, 22 marzo). Homer Collyer, Harlem recluse, found dead at 70. The New York Times.

- Lidz, F. (2003). Ghosty Men: The Strange but True Story of the Collyer Brothers, New York’s Greatest Hoarders. Bloomsbury.

- Doctorow, E. L. (2009). Homer & Langley. Random House.

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.