Nacimiento y anatomía de un corsé moral

El Motion Picture Production Code, bautizado coloquialmente como Código Hays, fue el manual de urbanidad cinematográfica que la incipiente industria de Hollywood se impuso a sí misma: concebido en 1930, exigido desde 1934 y, con más o menos paciencia, respetado hasta mediados de los años sesenta.

Su objetivo declarado —y su logro práctico— fue convertir la gran pantalla en una escuela de buenas costumbres donde sólo se aprendiera aquello que no escandalizara al público ni tentara a la imitación.

El Código no era un folleto nimio; era un tratado detallado que enumeraba prohibiciones, restricciones y “principios generales” (no se debe favorecer al crimen, la ley no puede ser ridiculizada, el matrimonio es sagrado, etc.).

El texto original deja poco al azar: contiene desde la lista de palabras que no debían pronunciarse hasta instrucciones sobre la representación del desnudo, la danza y el alcohol. Leído hoy resulta tan minucioso como un reglamento de tenis sobre cómo sujetar la raqueta.

Qué estaba prohibido (y por qué les parecía urgente)

La retahíla de tabúes parece salida de un manual de costumbres victoriano con posgrado en ansiedad colectiva: blasfemias y vocabulario soez, besos que no fueran “moderados”, el adulterio jamás presentado como atractivo, desnudos y semidesnudos vetados incluso en sombras sugerentes, bailes que acentuaran “movimientos indecentes”, y por supuesto, representaciones que pudieran enseñar a delinquir (técnicas de robo, asesinatos demasiado pedagógicos, contrabando, etc.). Era un catálogo no tanto de lo que el cine debía mostrar como de lo que debía evitarse por el bien moral de la nación.

Para entender el ridículo práctico: el texto limitaba hasta la forma en que debía aparecer una axila o un ombligo —sí, un ombligo— y ordenaba camas separadas para las parejas casadas cuando fuese posible. No era sólo censura; era un diseño de encaje: invisible, pero que marcaba cada movimiento narrativo.

La era “pre-Code” y las películas que provocaron el escándalo

Antes de que el corsé se apretara del todo (la llamada era pre-Code, entre finales de los años veinte y 1934) el cine experimentó una libertad sorprendente: mujeres que tomaban la iniciativa sexual, gangsters glamourosos y críticas sociales que no se mordían la lengua.

Títulos como Baby Face (1933) o The Public Enemy muestran ese Hollywood de costuras sueltas, donde la pantalla podía permitirse ser más franca y, sobre todo, más eficaz para vender entradas. Cuando el Código se aplicó estrictamente, ese cine “desbocado” pasó a ocupar esa orilla del mundo del cine que ya no se podía permitir.

La reacción no vino sólo de grupos moralistas: hubo escándalos personales (muertes, procesos) que empujaron a los estudios a intentar autorregularse antes de que el Estado lo hiciera por ellos.

Así nació la coartada de la industria: mejor autocensura que leyes estatales. Era, en suma, un pacto comercial vestido de virtud pública.

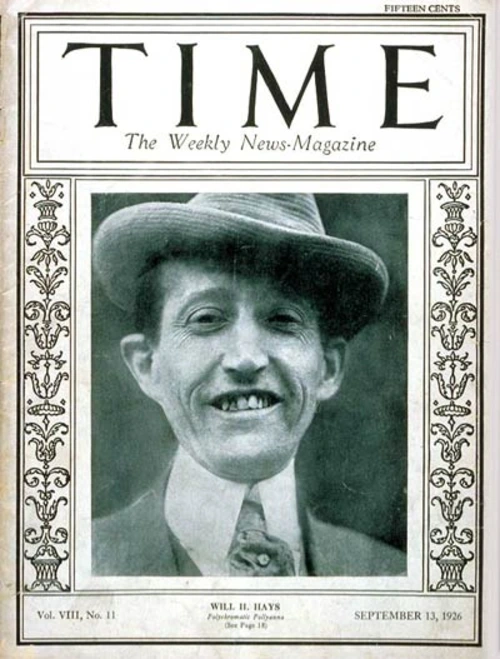

Oficiales del recato: Hays y Breen

Will H. Hays puso su nombre al invento; Joseph I. Breen fue quien lo convirtió en disciplina militar. Hays, antiguo político, y Breen, gestor implacable, delegaron en una oficina (la Production Code Administration) la tarea de dar o denegar el certificado que autorizaba el estreno.

Sin el sello no había proyección en las grandes salas: el control era tanto moral como económico.

Ese sello transformó la creatividad en un deporte de precisión: los guionistas aprendieron a insinuar sin decir, a sugerir sin mostrar, a componer escenas que eludieran la letra del código sin romper su espíritu. El resultado fue, irónicamente, películas más ingeniosas a la hora de esquivar la prohibición; un ejemplo de cómo la restricción estimula la imaginación.

Ingenio y triquiñuelas: el cine aprendió a hacer prestidigitación

Los directores no se quedaron de brazos cruzados: Alfred Hitchcock convirtió la limitación en virtud. La famosa escena de besos en Encadenados fue ensamblada como una cadena de besos interrumpidos que, técnicamente, respetaba las reglas pero ofrecía una pasión continua; una vez más, el ingenio venciendo la literalidad del reglamento.

Y cuando llegó Psicosis (1960), Hitchcock empujó la frontera al mostrar cómo se vaciaba una taza de váter: un gesto grotescamente subversivo para la mentalidad de la época, que acabó convirtiéndose en una anécdota menor frente a la potencia de la escena de la ducha.

Estas pequeñas batallas ilustran mejor que un tratado por qué el código terminó pareciendo un corsé incómodo: con talento, se podía sortear.

El ocaso: televisión, Europa y la economía del escándalo

El declive fue menos moral que mercantil. La televisión arrebató audiencias; el cine europeo, sin las mismas ataduras, ofreció historias que conectaban con públicos ávidos de realismo; y la presión del mercado hizo que las productoras contemplaran más la taquilla que la ortodoxia moral.

En 1968 se impuso un nuevo sistema: la clasificación por edades, diseñado por Jack Valenti para la MPAA, que sustituyó la rígida lista de prohibiciones por un criterio más flexible y pragmático —la edad del espectador— y dejó al Código Hays en el museo de las buenas intenciones con fecha de caducidad.

Fuentes: Oxford Academic – Enciclopedia Británica –UMSL

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.