Un telón de fondo inesperado

En la Yugoslavia de posguerra, donde las cicatrices del conflicto aún supuraban y la política internacional parecía una partida de ajedrez jugada con piezas rotas, nadie hubiera apostado por el mariachi como bálsamo cultural. Sin embargo, ocurrió, y de la manera más inesperada. La ruptura de Tito con Moscú en 1948 cerró la puerta al cine soviético, mientras que la desconfianza hacia Hollywood bloqueó de un portazo la entrada del producto estadounidense, sospechoso de ser propaganda capitalista. Quedaba un vacío, un silencio incómodo en las pantallas y en la oferta cultural del país, una especie de orfandad cinematográfica que pedía a gritos ser atendida.

Y como todo vacío en política y en cultura, fue rellenado, aunque no con solemnidad patriotera, sino mediante un giro de los acontecimientos casi surrealista: con películas mexicanas cargadas de charros de sombrero imposible, bigotes relucientes, pistolas que nunca se encasquillaban y melodramas que arrancaban lágrimas al más curtido partisano.

Resulta que la Época de Oro del cine mexicano no solo ofrecía entretenimiento, sino que traía consigo historias de revolución, sacrificio y amores imposibles que sintonizaban sorprendentemente con el público yugoslavo. El país, recién reconstruido entre ruinas, discursos oficiales y una ideología que buscaba distanciarse de las dos grandes potencias, se reconocía en esos héroes de celuloide que luchaban contra la injusticia con más balas que matices, con más canciones que argumentos políticos.

Y lo que empezó como una simple importación cinematográfica —un parche cultural para cubrir la falta de películas soviéticas o norteamericanas— terminó transformándose en un fenómeno colectivo tan peculiar que todavía hoy provoca una mezcla irresistible de admiración, nostalgia y risa: el Yu-Mex.

El cine que encendió la mecha

El título responsable del estallido fue Un día de vida (1950). Cuando llegó a Yugoslavia en 1952, el público quedó prendado de la tragedia revolucionaria que narraba, con su mezcla de pólvora, lágrimas y canciones capaces de conmover a medio continente. La escena en la que se entonaban Las mañanitas —rebautizadas con el apodo entrañable de “Mama Huanita”— se grabó en la memoria colectiva como un ritual casi sagrado, repetido y recordado durante décadas con una devoción que rozaba lo litúrgico. Lo que en México servía para felicitar cumpleaños con una sonrisa matinal, en los Balcanes se convirtió en un canto de resistencia y ternura maternal, coreado con acento serbocroata, mano al pecho y ojos vidriosos.

La identificación fue inmediata y, por qué no decirlo, sorprendente: lo que para los mexicanos era melodrama nacionalista, para los yugoslavos era espejo de sus propias vivencias. Ambos pueblos habían atravesado guerras, sacrificios, héroes de carne y hueso y un sinfín de historias de dolor colectivo. De pronto, un charro mexicano y un partisano yugoslavo parecían primos lejanos separados por el Atlántico y unidos por la épica cinematográfica. La sala de cine se transformó en un escenario compartido donde cada lágrima derramada servía tanto para llorar a Pancho Villa como a un vecino caído en la resistencia.

El salto a la música: rancheras con acento balcánico

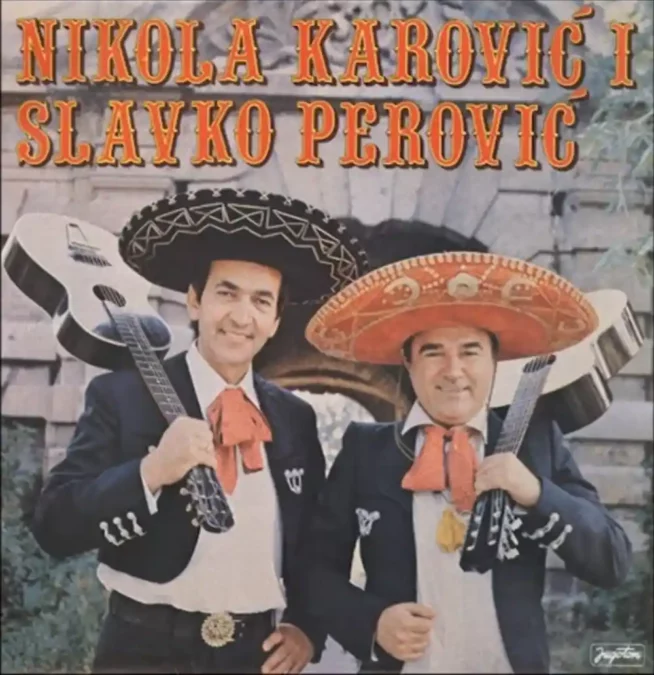

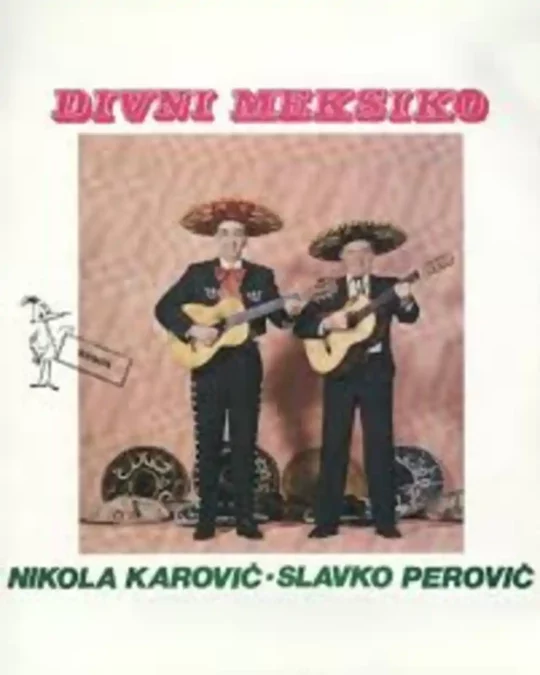

Si el cine fue la chispa, la música se convirtió en la hoguera, y no precisamente una hoguera discreta. Cantantes locales como Nikola Karović, Slavko Perović o Ana Milosavljević comenzaron a interpretar rancheras, unas veces en castellano con descacharrante acento macarrónico y otras en serbocroata con giros lingüísticos que daban a las letras un aire inesperadamente cómico. Lo que nació como una imitación casi escolar pronto se transformó en un estilo propio, con guitarras y trompetas que intentaban sonar a Guadalajara pero acababan inevitablemente teñidas del dramatismo balcánico.

Así, el Yu-Mex no fue un simple pastiche artificial, sino una reinterpretación peculiar, a medio camino entre el homenaje sincero y la parodia involuntaria.

Las emisoras de radio jugaron un papel decisivo al expandir este híbrido musical por ciudades y aldeas, convirtiéndolo en la banda sonora de una juventud que buscaba escapar, aunque sólo fuera mentalmente, de la grisura cotidiana y de la omnipresente rigidez ideológica. Lo que sonaba a medio mundo de distancia —canciones de amores trágicos y guitarras afiladas— se transformaba en Yugoslavia en un refugio emocional y en un puente hacia un exotismo soñado. No era raro ver a jóvenes estudiantes tararear rancheras con convicción absoluta, convencidos de que cantar a un amor imposible con sombrero de charro en pleno Belgrado era, en cierto modo, un acto de libertad.

Estética de charro en territorio balcánico

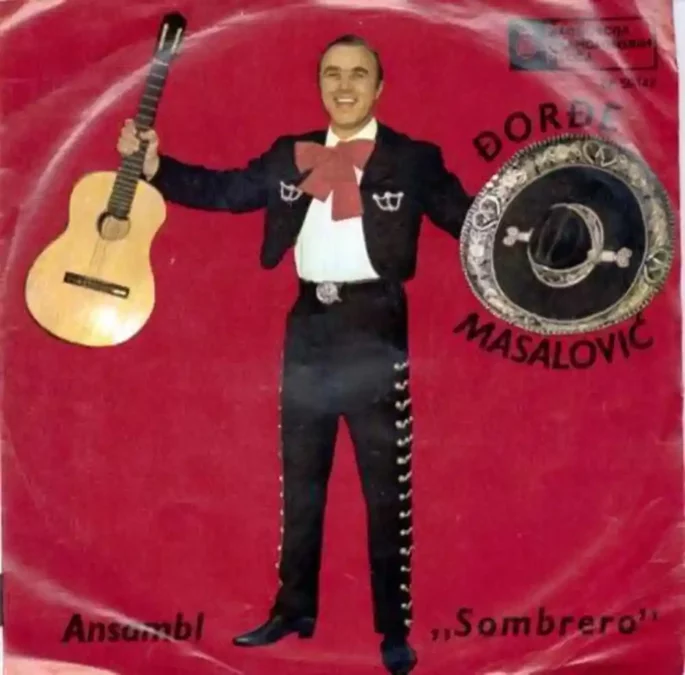

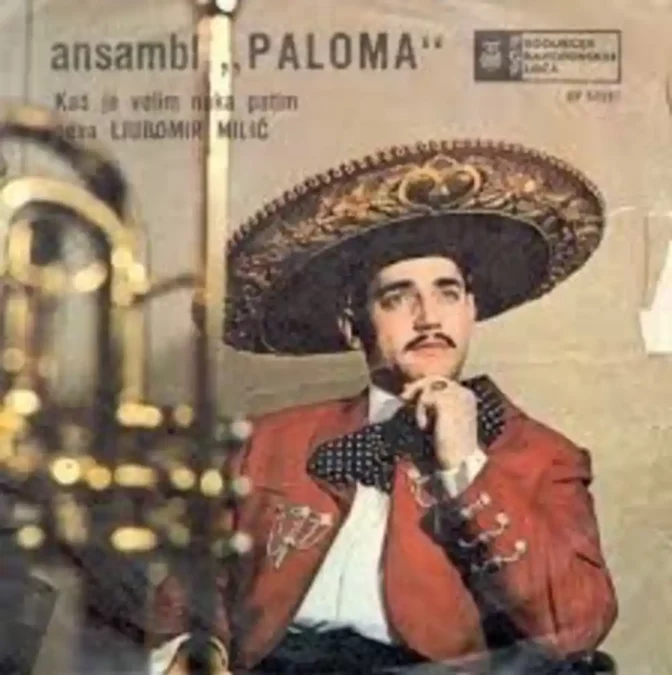

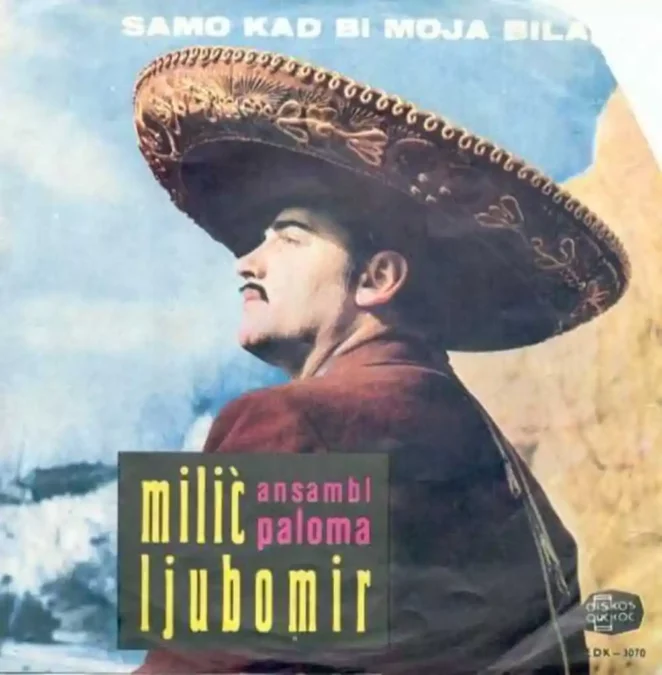

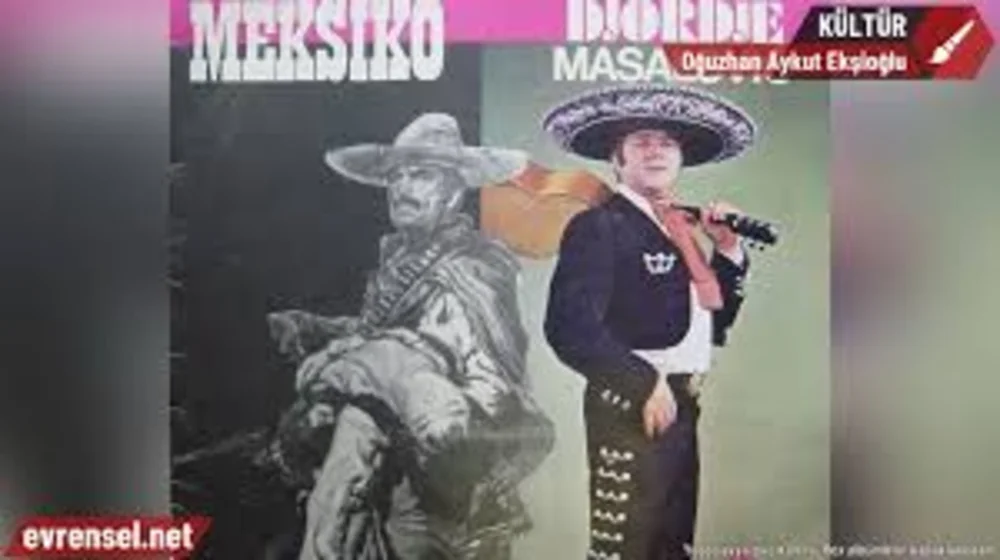

Las portadas de discos de la época parecen sacadas de una comedia satírica o de una función escolar en la que alguien confundió el cajón de disfraces. Músicos yugoslavos, serios hasta la solemnidad, aparecían vestidos de charro con chaquetas bordadas que parecían sacadas de mercadillos improvisados, bigotes postizos que apenas resistían la luz del escenario y guitarras sujetadas con la misma dignidad de un abanderado olímpico en pleno desfile.

Era una mezcla de exotismo, ingenuidad y humor involuntario que hoy se contempla con cierta ternura irónica, como quien abre un álbum familiar y descubre a un tío abuelo disfrazado de cosmonauta en las fiestas del pueblo.

El choque visual era tan rotundo que uno casi puede imaginar la incredulidad de un campesino bosnio viendo en la portada de un vinilo a su ídolo local transformado en una copia low cost de Jorge Negrete. Sin embargo, lo que a ojos de un observador actual puede parecer un disparate, en su momento tenía un magnetismo irresistible: aquel disfrazado no era ridículo, sino el héroe que traía vientos de libertad y exotismo en un mundo gris de restricciones políticas. El sombrero de ala ancha, que en México protegía del sol, en Yugoslavia servía para resguardar la imaginación colectiva, ofreciendo un escape visual tanto como sonoro.

No obstante, lo kitsch terminó por volverse icono. Aquellas imágenes, a medio camino entre la admiración sincera y el chiste involuntario, acabaron por simbolizar una época donde lo ajeno se volvió propio sin pedir permiso.

Hoy, esas portadas circulan en internet como reliquias vintage o memes culturales, pero tras la risa hay un poso de respeto: representan la valentía de una cultura que supo apropiarse de lo extranjero y, sin rubor, hacerlo suyo.

El legado y su eco contemporáneo

Aunque el Yu-Mex perdió fuerza en los años setenta ante la llegada arrolladora del rock, el pop internacional y el inevitable influjo de la modernidad sonora, no desapareció del todo. Se replegó, como quien guarda un traje demasiado arriesgado en el armario, pero sin dejar de existir. Vinilos, fotografías y grabaciones siguen circulando hoy entre coleccionistas empedernidos, que los buscan con la misma pasión con la que otros rastrean cromos de fútbol de los años setenta.

El fenómeno ha sido rescatado en documentales, libros y hasta novelas, como las obras del escritor esloveno Miha Mazzini, empeñado en devolver al primer plano aquello que muchos creían un recuerdo menor. Su documental YuMex – Yugoslav Mexico ha devuelto visibilidad a un capítulo cultural que bascula con elegancia entre lo absurdo, lo entrañable y lo profundamente humano, demostrando que incluso los fenómenos más insólitos merecen un espacio en la memoria colectiva.

En mercadillos balcánicos aún es posible tropezar con portadas donde algún músico local aparece, serio como un mariscal prusiano en desfile oficial, tocado con un sombrero que no sólo podría servir de sombrilla en la playa de Dubrovnik, sino que también haría sombra a medio paseo marítimo.

Esas imágenes, impresas en vinilos decolorados por el tiempo, se exhiben ahora como pequeños tesoros retro. En internet, por su parte, circulan con ligereza como memes vintage, compartidos entre jóvenes que jamás han oído una ranchera yugoslava pero que reconocen al instante la comicidad de un charro balcánico.

Y, sin embargo, más allá de la risa inmediata, debería reconocerse la creatividad de un pueblo que, sin complejos, supo apropiarse de influencias extranjeras, adaptarlas a sus circunstancias políticas y emocionales, y moldearlas hasta darles un sello propio.

Entre lo sublime y lo ridículo

La paradoja del Yu-Mex radica en que, siendo un fenómeno tan improbable, logró no sólo sobrevivir, sino crear un estilo propio que dejó huella. Rancheras cantadas en serbocroata con un acento que hacía tambalear cualquier intento de purismo lingüístico, trajes de charro confeccionados en talleres improvisados con telas locales y un público entregado que veía en ello una mezcla de exotismo y auténtica emoción.

No era México, tampoco era exactamente Yugoslavia: era un territorio cultural nuevo, híbrido, una república imaginaria habitada por mariachis balcánicos que, sin saberlo, habían inventado una de las fusiones más extravagantes —y entrañables— del siglo XX.

Una hora de Yu-mex

Fuentes:

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.