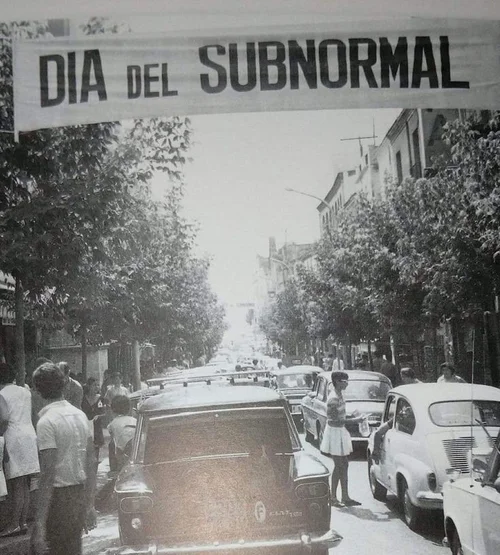

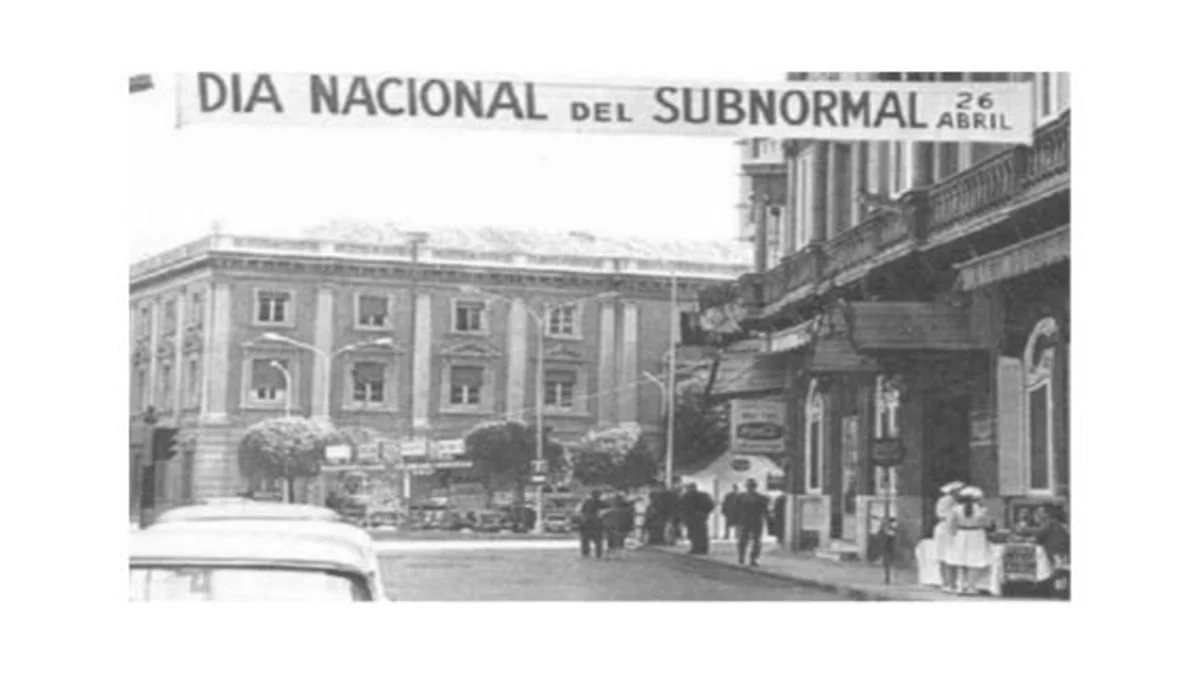

En el santoral civil del franquismo hay fechas que merecen su propio altar del absurdo, esas que logran que el observador contemporáneo oscile entre la media sonrisa culpable y el escalofrío existencial. Una de ellas, con todo merecimiento, es el célebre —y hoy impronunciable sin rubor ajeno— Día del Subnormal. Así, sin anestesia ni filtro poético.

No es una exageración. Ni una parodia del NODO.

Fue real, oficial y solemnemente celebrado durante más de una década en la España franquista, con su misa, su discurso condescendiente y sus niños desfilando entre aplausos y caramelos. Hubo un tiempo —y no tan lejano— en que se conmemoraba, con toda la seriedad del mundo, la “normalización del subnormal”.

¿Qué podía salir mal? Veámoslo…

¿Quién tuvo la ocurrencia?

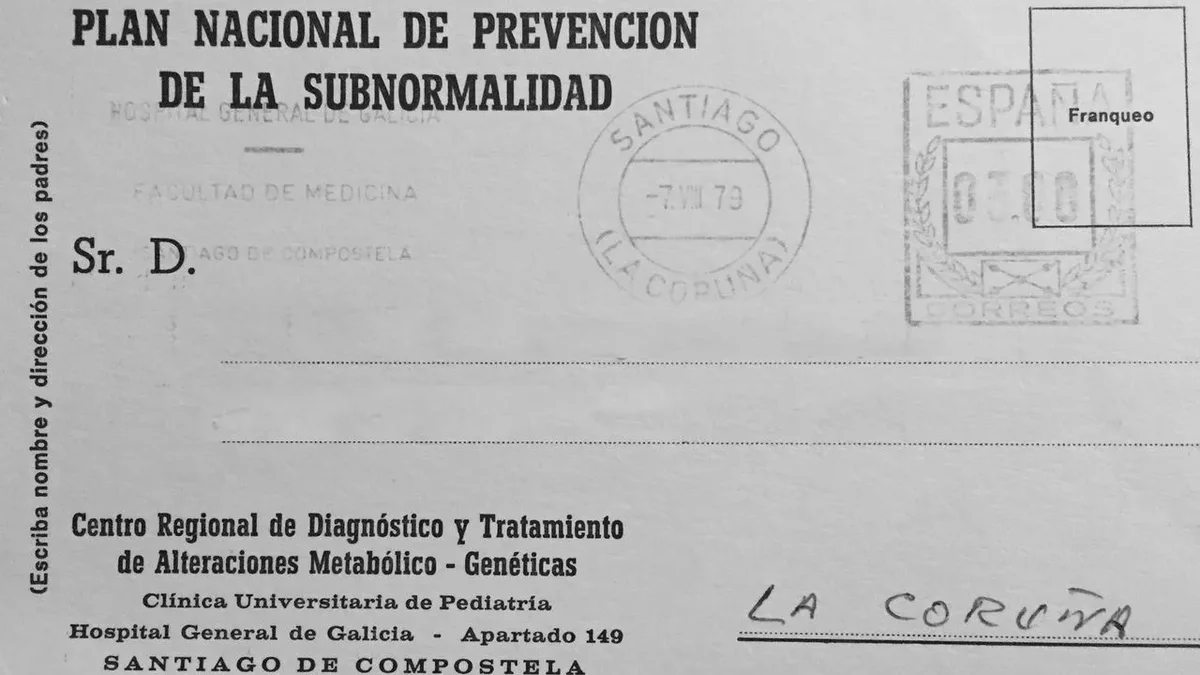

Todo arrancó en los sesenta, esa década esquizofrénica en la que España avanzaba entre el garrotazo de la censura y la zanahoria del desarrollismo tecnocrático. Mientras los niños entonaban el “Cara al Sol” a voz en cuello en los patios escolares y las señoras competían por el mejor velo en misa al clamor de “¡Ave María Purísima!”, a algún prohombre del Auxilio Social se le ocurrió que era un momento estupendo para instituir un día dedicado, de forma oficial y paternal, a las personas con discapacidad intelectual.

Con la finezza propia de la época, claro está.

El encargo recayó en el Ministerio de Educación Nacional, a través de los Servicios de Protección Escolar (organismo cuyo nombre suena a thriller de espías pero que en realidad se ocupaba de organizar meriendas patrióticas y desfiles de niños con banderitas) responsable de orquestar la nueva jornada entre lo piadoso, lo propagandístico y lo grotesco.

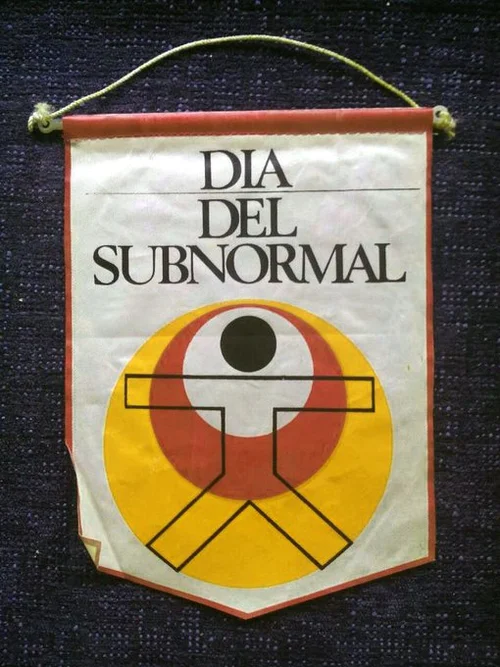

Se eligió el 26 de abril (aunque en algunas provincias y ciudades la fecha variaba) como fecha para rendir homenaje a los llamados “subnormales”, término médico entonces, insultante hoy, y un reflejo nítido del espíritu condescendiente de la España franquista.

Subnormales sí, pero obedientes y agradecidos

Los actos conmemorativos eran un auténtico escaparate del nacional-catolicismo en su máxima expresión. Procesiones de niños con discapacidad subidos a autobuses escolares rumbo a algún parque o teatro municipal, donde les aguardaban bandas de música, discursos con incienso verbal y montañas de caramelos. Una coreografía tan tierna en apariencia como demoledora en su trasfondo.

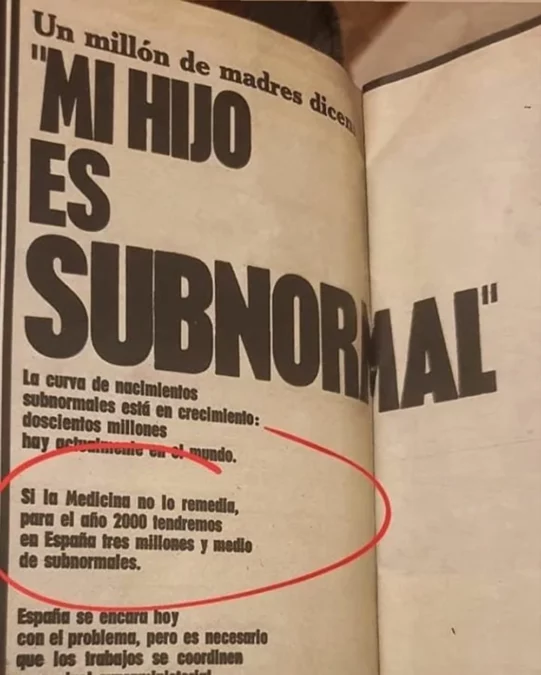

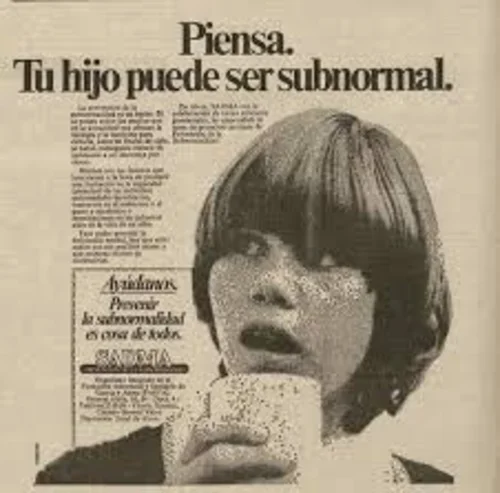

El lenguaje oficial era un poema. Las notas de prensa rebosaban expresiones como “nuestros queridos subnormales”, “hijos ejemplares de la patria que merecen comprensión” o el inolvidable “modelos de humildad”. La caridad, no los derechos, movía la maquinaria. Era una caridad empapada de condescendencia, bendecida por un par de misas solemnes y aderezada con toneladas de paternalismo institucional.

En los colegios, los niños “normales” —porque así, sin ironía, se decía— eran instruidos para rezar por sus compañeros “menos afortunados”. Algunos incluso participaban en teatrillos benéficos donde hacían de angelitos, pastores o buenas almas redentoras, todo bajo la mirada orgullosa de madres, curas, monjas y autoridades locales. El espectáculo de la compasión, con banda sonora de flauta dulce y olor a tiza escolar.

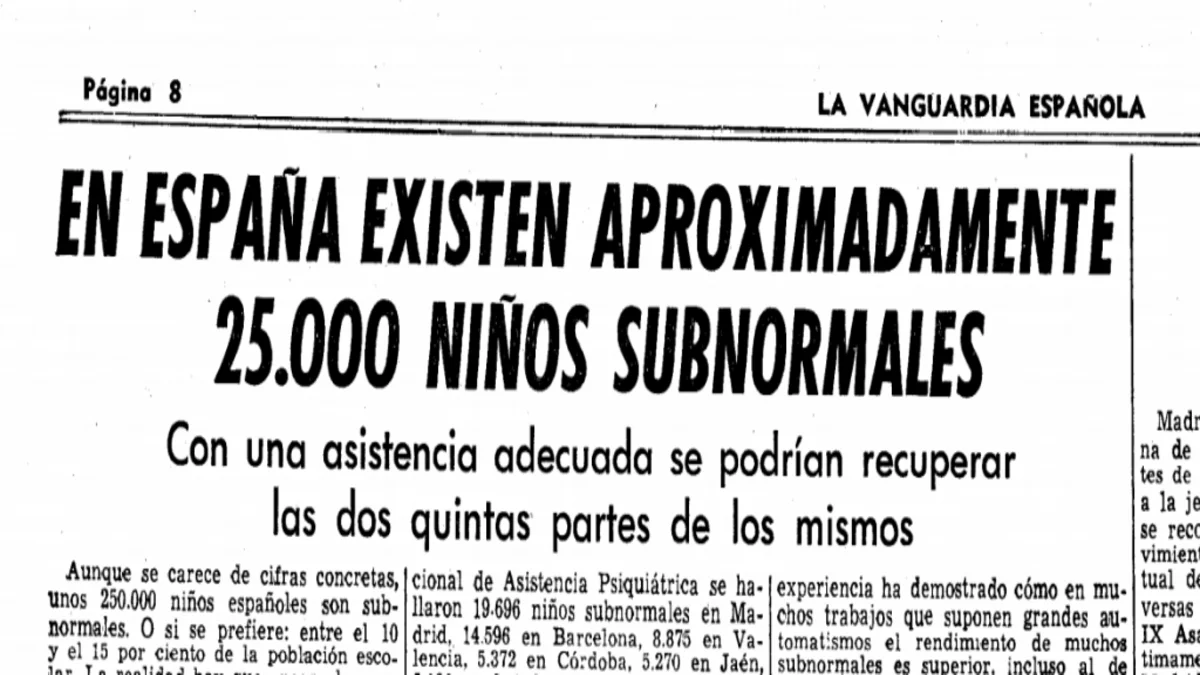

El subnormal, según la RAE y el NODO

Que nadie se eche las manos a la cabeza creyendo que aquello era una extravagancia de Jefatura del Movimiento de provincias. Nada de eso. La mismísima Real Academia Española, con su tono aséptico y su traje lingüístico con la raya del pantalón bien planchada, definía “subnormal” como “persona con un grado de inteligencia inferior a lo normal”. Era el vocabulario de la ciencia elevada a dogma, dictado desde el mármol frío de la autoridad académica, sin el menor roce con la humanidad que pretendía clasificar.

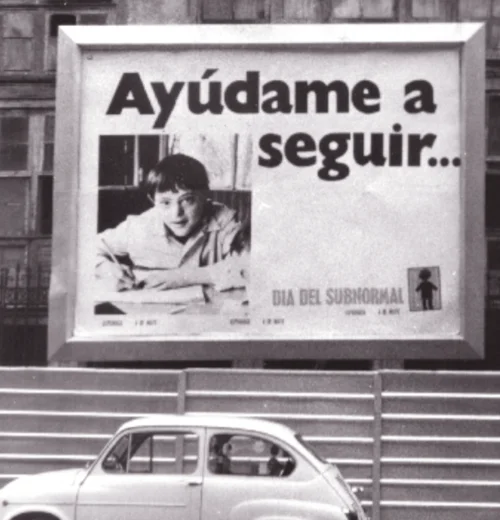

El NO-DO, por su parte, inmortalizaba aquellos eventos con la estética pulcra y rancia de un anuncio de jabón Lagarto. Planos en blanco y negro de niños que aplauden con timidez mientras una señora enjuta, de riguroso velo negro, les entrega una medalla, un globo o una caja de galletas María. Todo acompañado, por supuesto, de una música de fondo solemne, casi marcial, como si la beneficencia fuera una gesta épica digna de banda sonora imperial.

Las escuelas “especiales”: costura, rezos y paciencia infinita

Uno de los pilares de aquella pintoresca efeméride era la promoción de los llamados “centros de educación especial”, un rótulo que ya chirría desde la primera sílaba. Muchos de estos lugares, regentados por órdenes religiosas con más vocación de redención que de docencia, aplicaban métodos pedagógicos que hoy provocarían una ola de denuncias en cualquier juzgado. Las jornadas se componían de ejercicios repetitivos, rezos en cadena y tareas domésticas elevadas a meta educativa. El objetivo no era la inclusión, sino la contención: una especie de guardería perpetua con crucifijo y sotana.

Para el régimen, estas instituciones eran el escaparate perfecto de su supuesto compromiso social. En la práctica, funcionaban como guetos educativos donde se aparcaba a los alumnos hasta que cumplieran la edad suficiente para desaparecer discretamente del sistema.

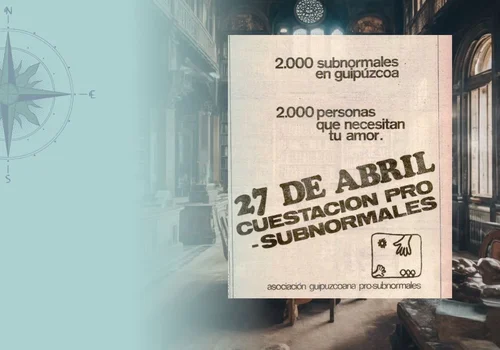

Una fiesta con aire de campaña publicitaria

Cada 26 de abril, las provincias competían con entusiasmo casi olímpico por ver quién montaba el acto más tierno, más patriótico y más digno de portada en el Ya. En unas ciudades se organizaban funciones teatrales con presencia del gobernador civil, reparto de diplomas y concursos de dibujo bajo lemas entrañables como “Ellos también son España”. En otras, los pequeños eran llevados a misa con banda sonora de órgano y, después, a merendar en los salones parroquiales, donde el festín consistía en pan con chocolate, zumo servido en vaso de plástico y sermón moralizador de postre.

La prensa de la época se desvivía por cubrir el evento con titulares almibarados del tipo “Un día para nuestros ángeles especiales” o “El corazón de España late por sus subnormales”. Las fotografías mostraban a niños con mirada entre desconcertada y resignada, sosteniendo diplomas que probablemente no sabían leer, escoltados por monjas sonrientes y concejales de corbata gruesa que posaban como si acabaran de salvar la humanidad a golpe de caridad y flash.

Democracia, corrección política y desaparición discreta

Con la llegada de la democracia, el Día del Subnormal se desvaneció sin ruido ni lágrimas. Nadie lo defendió, nadie lo reivindicó; simplemente, dejó de existir, como tantas reliquias incómodas del franquismo.

No hubo comunicados oficiales, ni ceremonias de clausura, ni discursos de arrepentimiento. Se guardaron los carteles, se olvidaron las medallas y el término empezó a sonar, con toda justicia, a insulto. Primero vino el “minusválido”, luego el “discapacitado”, después la más aséptica “persona con discapacidad” y, en el giro final del eufemismo, la “persona con diversidad funcional”, versión posmoderna y políticamente correcta del mismo intento de dignificación.

En 1982, la LISMI (Ley de Integración Social del Minusválido) marcó sobre el papel un punto de inflexión. Se impulsaron políticas de integración educativa y laboral, aunque con más buenas intenciones que recursos reales. El lenguaje cambió, sí, pero también —muy lentamente, casi con desgana— la mirada social. La compasión paternal fue cediendo terreno, centímetro a centímetro, ante la idea de derechos y autonomía.

Los coletazos de una efeméride incómoda

Que nadie piense que todo aquello fue una excentricidad marginal: la Real Academia definía “subnormal” con la frialdad de un diagnóstico y sin rastro de humanidad —y en la jerga coloquial, no faltaban apelativos aún más viles, como “mongólicos”, uno de esos insultos que la medicina y la costumbre arrastraron hasta que la propia República Popular de Mongolia protestó en 1965 y logró que la comunidad internacional fuera retirando ese término de los manuales.

Hoy, lo que queda del Día del Subnormal es poco más que una nota a pie de página en la hemeroteca: un vestigio incómodo de un tiempo en el que la piedad era política social, la caridad hacía las veces de justicia y los caramelos tapaban carencias estructurales. Un día en que España, con su mejor cara beata, sacaba a los niños a la calle para demostrar que tenía corazón .

Aunque luego los olvidara los otros 364 días del año.

Fin de la función.

Fuentes:

- La Vanguardia. (1965, 22 de abril). Página 9 [Hemeroteca]. La Vanguardia. https://hemeroteca.lavanguardia.com/preview/1965/04/22/pagina-9/33551464/pdf.html?search=d%C3%ADa+del+subnormal. hemeroteca.lavanguardia.com

- Plena inclusión. (s. f.). Nuestra historia. Plena inclusión. https://www.plenainclusion.org/conocenos/historia/

- Plena inclusión. (s. f.). FEAPS 50 aniversario: 50 años con las personas con discapacidad intelectual [PDF]. Plena inclusión. https://www.plenainclusion.org/sites/default/files/libro50anosfeaps_bajaok.pdf.

- Lacasta Reoyo, J. J. (2015). FEAPS, 50 años de unión por las personas con discapacidad intelectual y por sus familias. Siglo Cero / Ediciones Universidad de Salamanca. https://gredos.usal.es/bitstream/10366/131877/1/FEAPS%2C_50_anos_de_union_por_las_personas.pdf.

- García Ortiz, M. (2024). Historia de la discapacidad: Una historia de la humanidad sin dejar a nadie atrás. CERMI. https://back.cermi.es/catalog/document/file/va213-historia-de-la-discapacidad—cermi.es-87—accesible.pdf.

- Cayuela Sánchez, S. (2023). La invención de la discapacidad: El gobierno de los cuerpos torcidos en España (1959–1986). CSIC. Recuperado de https://www.marcialpons.es/libros/la-invencion-de-la-discapacidad/9788400111519/.

- Fiter, M. (2020, 17 de septiembre). Cuando llamar ‘subnormal’ a un discapacitado era políticamente correcto en España. El Independiente. https://www.elindependiente.com/politica/2020/09/17/cuando-llamar-subnormal-a-un-discapacitado-era-politicamente-correcto-en-espana/.

- Sánchez Buades, M. (1970, 10 de mayo). San Juan celebra el día del subnormal [Artículo de prensa]. Biblioteca Digital de Sant Joan d’Alacant. https://bibliotecadigital.santjoandalacant.es/manuel-sanchez-buades/san-juan-celebra-el-dia-del-subnormal/.

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.