La polémica en torno a la autoría de las obras atribuidas a William Shakespeare ha generado, a lo largo de los siglos, un sinfín de debates tan apasionados como interesantes. ¿Acaso el bardo isabelino fue el verdadero artífice de tan vasto caudal literario o se trató de una elaborada farsa, una cortina de humo tras la cual se escondía (n) otro (s) genio (s)?

A continuación, exploramos las teorías más conocidas y controvertidas, que nos invitan a cuestionar incluso lo aparentemente inamovible.

El germen de la duda

A finales del siglo XIX y principios del XX, cuando las certezas parecían sólidas como el hormigón victoriano, un grupo de eruditos comenzó a levantar la ceja en modo sospecha ante la figura de William Shakespeare. ¿Cómo un hombre de formación modesta, nacido en un estercolero llamado Stratford-upon-Avon, podía haber creado un universo dramático tan vasto, tan impregnado de referencias clásicas, tan hábil en diseccionar las miserias humanas? La Inglaterra isabelina, tan amante de sus jerarquías, no era precisamente una incubadora para genios de baja cuna.

El caso es que la falta de diarios, cartas o borradores atribuidos sin sombra de duda al Bardo ha dado alas a los escépticos. El resultado: un catálogo de teorías que haría palidecer a cualquier novela de misterio. En este escenario, la pluma se convierte en una suerte de daga intelectual: herramienta de belleza y, quizá, de ser cierta alguna de estas teorías, de encubrimiento.

La teoría baconiana: un filósofo enmascarado

Francis Bacon, estadista, filósofo, jurista y escritor renacentista de refinada pluma, es la figura central de la hipótesis baconiana. Sus defensores lo imaginan no solo como un político hábil o un pensador sistemático, sino como el verdadero arquitecto de las obras shakesperianas, el demiurgo literario que, desde los salones cortesanos, habría trazado en secreto el mapa emocional y filosófico del teatro inglés. Argumentan que su dominio del latín y el griego, su profunda formación en retórica, su familiaridad con las intrigas palaciegas y su acceso directo a los círculos más eruditos de la Europa de su tiempo encajan con una precisión milimétrica en el contenido de las piezas, mucho más que la biografía de un comerciante de Stratford reciclado en dramaturgo.

Bacon y Shakespeare

Aquí comienza el desfile de supuestas pistas ocultas, donde los entusiastas de la teoría rastrean acrósticos que formarían su nombre, juegos de palabras dignos de un criptógrafo o alusiones filosóficas tan refinadas que, sostienen, resultan improbables para alguien sin la biblioteca mental de un erudito como Bacon. Las obras, leídas desde esta lente, se convierten en un tablero de ajedrez lleno de referencias veladas a cuestiones políticas, comentarios en clave sobre la corte isabelina y reflexiones científicas camufladas entre metáforas teatrales. Para algunos, es casi cómico imaginar que un hombre de semejante talla intelectual decidiera esconder su autoría tras un nombre tan llano, tan carente de barniz aristocrático. La imagen mental de Bacon riéndose para sus adentros mientras la posteridad levanta estatuas a un actor provinciano resulta, como mínimo, deliciosa.

El propio Bacon, conocido por su afición a los códigos cifrados y a la escritura en clave —práctica común entre diplomáticos y cortesanos, pero que él convirtió casi en arte—, da a los defensores de esta teoría munición inagotable. No les resulta difícil imaginarlo construyendo un elaborado juego de espejos, donde cada soneto y cada diálogo guardan una segunda lectura, como si la obra completa de Shakespeare fuera un gigantesco acertijo renacentista. Desde esta perspectiva, el Bardo no sería un hombre, sino un seudónimo con ribetes de sátira histórica, un disfraz literario que, con la elegancia de un gesto bien calculado, permitiría a Bacon burlar las limitaciones sociales y políticas de su tiempo sin dejar de influir en el alma cultural de Inglaterra.

La teoría oxfordiana: el noble con disfraz popular

Edward de Vere, XVII conde de Oxford, poseía todo aquello que a Shakespeare se le achaca como improbable: una educación clásica forjada en los textos latinos y griegos, dominio de varios idiomas, una sólida experiencia diplomática en misiones por Europa y acceso ilimitado a las bambalinas del poder político y cultural de la Inglaterra isabelina. Para los oxfordianos, no es casualidad que tantos elementos de la obra shakesperiana reflejen un conocimiento de etiqueta cortesana, intrigas palaciegas y referencias eruditas que resultan difíciles de atribuir a un hombre sin vínculos directos con esos círculos. Así, sostienen que este aristócrata habría preferido resguardarse tras el nombre de un actor plebeyo para sortear el oprobio social que implicaba que un noble se dedicase a la escritura teatral, un oficio considerado poco decoroso para alguien de su linaje.

La imagen mental es irresistible: un conde de altos vuelos, pluma en mano, componiendo escenas en las que desfilan bufones, princesas y marineros, mientras su propio nombre se mantenía a salvo de los carteles y las murmuraciones de la nobleza. Todo un juego literario y social, con un toque de burla hacia las rígidas reglas de etiqueta de su tiempo, donde el disfraz no es un elemento teatral, sino una estrategia de supervivencia aristocrática.

Edward de Vere y Shakespeare

Los paralelismos entre la obra shakesperiana y episodios documentados de la vida de De Vere —sus viajes por Italia y Francia, las intrigas cortesanas en las que participó, su temperamento melancólico y sus notorias aficiones artísticas— alimentan esta teoría con la constancia de un fuego bien atizado. Para los defensores de esta hipótesis, la voz que resonaba en esos versos, con su mezcla de lirismo, agudeza y conocimiento mundano, difícilmente pudo surgir de la garganta de un hombre de Stratford, sino que habría brotado de un aristócrata que supo ocultar su identidad con la maestría de un dramaturgo que, paradójicamente, conocía mejor que nadie las máscaras de la vida real.

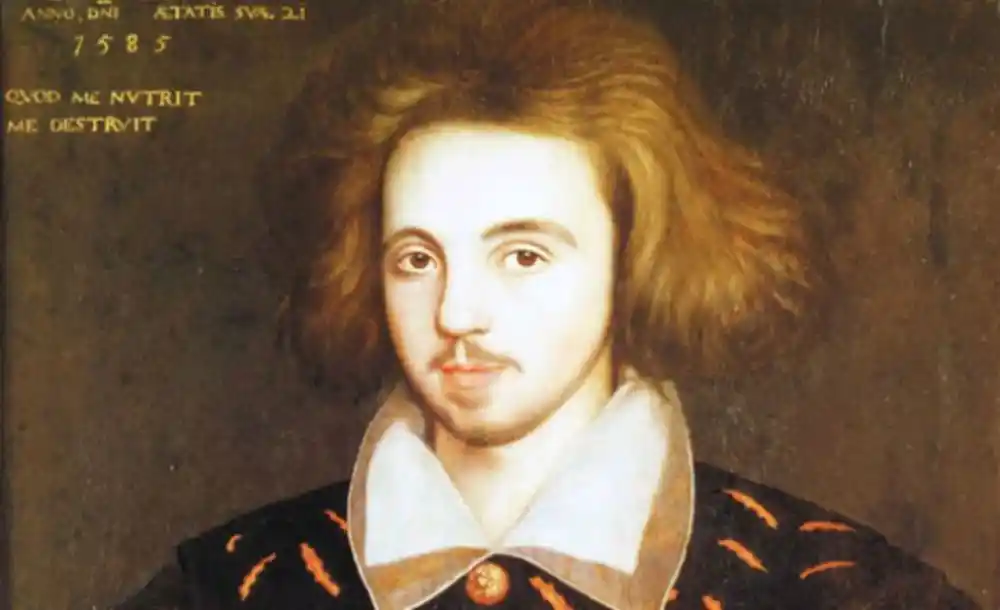

La teoría marloviana: un muerto muy vivo

Christopher Marlowe, enfant terrible del teatro isabelino, fue un poeta y dramaturgo tan brillante como pendenciero, con una vida marcada por excesos, polémicas y una inteligencia que quemaba etapas a velocidad de pólvora encendida. Oficialmente, murió en 1593 tras una reyerta tabernaria con final sangriento, un incidente digno de las tragedias que él mismo escribía. Sin embargo, para los marlovianos esta fecha no marca el fin, sino el inicio de la gran farsa: Marlowe habría fingido su muerte para escapar de un juicio por herejía y de las garras de sus enemigos políticos, continuando su carrera literaria bajo el nombre de William Shakespeare.

Esta teoría dibuja un escenario casi novelesco: un Marlowe exiliado, quizá en Italia o en alguna ciudad portuaria de Europa, enviando manuscritos a Inglaterra a través de contactos de confianza, mientras su identidad se mantenía oculta para proteger su vida. La idea de que un dramaturgo de su talla —autor de Doctor Fausto y Eduardo II— se transformara en la sombra detrás del Bardo añade un sabor de intriga y clandestinidad que los defensores de la hipótesis explotan con entusiasmo.

Marlowe y Shakespeare

Los paralelismos estilísticos entre la obra temprana de Marlowe y los primeros textos atribuidos a Shakespeare, así como la repentina irrupción de este último en la escena londinense poco después de la supuesta muerte del primero, son utilizados como prueba por quienes creen que el genio no desapareció, sino que simplemente cambió de máscara. Para ellos, no es coincidencia que las obras shakesperianas posteriores a 1593 mantengan un pulso dramático y un uso del verso blanco tan característico de Marlowe.

La ironía se impone sola: un escritor que dominó como pocos el arte de la simulación en el escenario aplicando el mismo talento a su vida real, interpretando el papel más arriesgado de todos: el del muerto ilustre que, desde la penumbra, sigue escribiendo. Si algo enseñan las tramas del propio Shakespeare —o de Marlowe, según se mire— es que la identidad es un disfraz que puede ponerse y quitarse a conveniencia, siempre que se cuente con la astucia necesaria para que el público no descubra el truco antes de tiempo.

Otros candidatos y conspiraciones menores

Hay quien apunta a William Stanley, sexto conde de Derby; a Roger Manners, quinto conde de Rutland; o incluso a un colectivo de autores trabajando en secreto, como una especie de taller literario clandestino.

En esta versión coral, Shakespeare sería poco más que un testaferro literario, el hombre que ponía la cara (y la firma) mientras otros le pasaban manuscritos frescos. Un “proyecto editorial” avant la lettre, con un toque de clandestinidad que haría las delicias de cualquier novelista histórico.

Curiosidades que alimentan el misterio

- Vacíos documentales: Ni cartas personales, ni diarios, ni manuscritos indubitables. El silencio documental de Shakespeare contrasta con la abundancia de documentación de otros escritores coetáneos. Cervantes, sin ir más lejos.

- Costumbre de los seudónimos: En la Inglaterra del XVI y XVII, publicar bajo otro nombre era más común de lo que hoy se piensa, ya fuera para esquivar la censura o para evitar la vergüenza familiar.

- Autorreferencias sospechosas: Algunos pasajes de las obras parecen guiños crípticos sobre el propio autor, como si éste se divirtiera sembrando migas de pan para que los curiosos nunca lleguen al final del camino.

- Escepticismo temprano: Incluso en vida del dramaturgo hubo quien dudó de su pluma, lo que da combustible retroactivo a las teorías modernas.

Entre el genio y el artificio

Al final, la autoría shakesperiana se ha convertido en un espejo donde se reflejan las obsesiones culturales: el culto al genio individual, la fascinación por el enigma y el gusto por las tramas de encubrimiento. Cada teoría añade capas de drama a un relato que, paradójicamente, quizá sea tan ficticio como el propio teatro isabelino.

Vídeo

Fuentes:

- Bujeiro, V. (2022, 1 de noviembre). La conspiración de William Shakespeare. Letras Libres. https://letraslibres.com/revista/la-conspiracion-de-william-shakespeare/

- Shakespeare Authorship Trust. (s. f.). Bacon as Shakespeare. https://shakespeareanauthorshiptrust.org/bacon

- Looney, J. T. (1920). «Shakespeare» Identified in Edward De Vere, the Seventeenth Earl of Oxford. C. Palmer. https://archive.org/details/bub_gb_B004AAAAIAAJ

- Shakespeare Oxford Fellowship. (s. f.). The Case for Oxford Revisited. https://shakespeareoxfordfellowship.org/the-case-for-oxford-revisited/

- Shakespeare Authorship Trust. (s. f.). Marlowe history / Marlowe as Shakespeare. https://shakespeareanauthorshiptrust.org/marlowe-history

- Kathman, D. (2016). Authorship Controversy. En B. R. Smith (Ed.), The Cambridge Guide to the Worlds of Shakespeare (pp. 851–856). Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316137062.110

- Muy Interesante. (2025, 13 de febrero). ¿Y si nunca existió Shakespeare?: los misterios detrás de los grandes genios de la literatura y el arte. https://www.muyinteresante.com/historia/y-si-nunca-existio-shakespeare-los-misterios-detras-de-los-grandes-genios-de-la-literatura-y-el-arte.html

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.