El 10 de diciembre de 1898, un puñado de diplomáticos exhaustos —con bigotes solemnes, levitas algo ajadas y semblantes propios de quien lleva semanas durmiendo mal— se reunió en una sala parisina para rubricar un documento llamado Tratado de París. En apariencia, se trataba de poner fin a una guerra breve. En realidad, estaban certificando el cierre de un ciclo histórico que abarcaba siglos. Con aquella firma, España dejaba oficialmente en manos ajenas Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, los últimos vestigios de su imperio de ultramar.

Sobre el papel era un acuerdo más, redactado con lenguaje jurídico y frialdad burocrática. Tras la tinta, sin embargo, se escondía el derrumbe de un imaginario: el adiós definitivo a la España que aún se miraba en el espejo dorado de tiempos imperiales, convencida de que la sombra de los Austrias seguía cubriéndole los hombros.

Un imperio fatigado frente a un país que acababa de descubrir su propia fuerza

Para comprender cómo se llegó a aquella mesa parisina, conviene retroceder unos años. A finales del siglo XIX, el mapa colonial español había adelgazado hasta límites casi simbólicos. Quedaban Cuba, Puerto Rico, Filipinas y algunas islas dispersas por el Pacífico. Lo que un día fue un vasto entramado territorial se había convertido en un archipiélago de posesiones aisladas cuyo mantenimiento exigía un esfuerzo económico y militar cada vez más difícil de sostener.

La España peninsular tampoco vivía su momento más brillante. La economía avanzaba, sí, pero a trompicones y con notables desigualdades. El sistema político de la Restauración se sostenía sobre el pacto de alternancia entre partidos y la omnipresencia del caciquismo, que convertía las elecciones en ceremonias previsibles donde la democracia era más decorado que realidad tangible.

Al otro lado del Atlántico, los Estados Unidos emergían como una nación joven y en plena expansión. Tras haber dejado atrás su guerra civil, el país vivía una fase de crecimiento económico acelerado, una prensa sensacionalista dispuesta a incendiar titulares y un entusiasmo patriótico que veía en el Caribe y el Pacífico territorios destinados, casi por naturaleza, a su influencia.

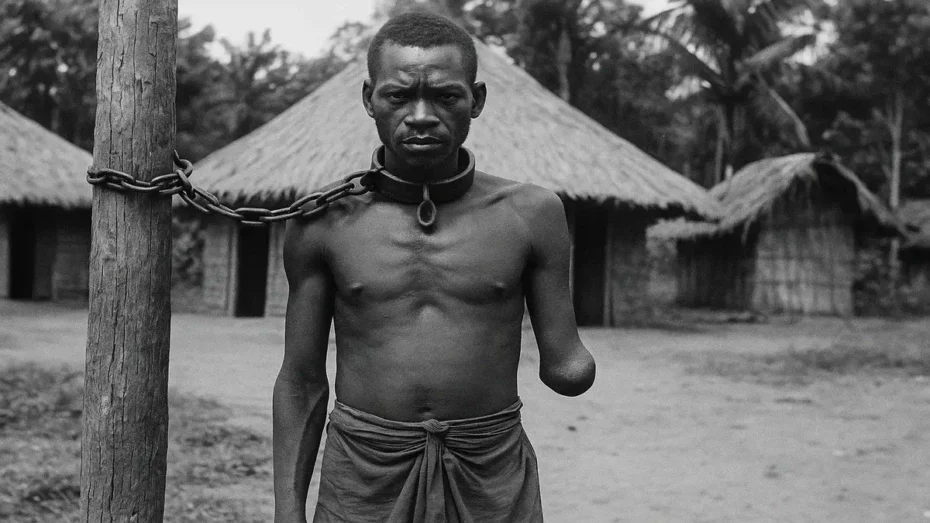

Cuba, por su parte, ardía desde hacía décadas. Sublevaciones, reformas fallidas, promesas de autonomía que llegaban tarde o se retiraban antes de aplicarse, y una guerra interminable que drenaba las arcas españolas. Lo que en Madrid se llamaba “la perla de la Corona” era ya un quebradero de cabeza monumental y una fuente de tensiones políticas que nadie sabía cómo resolver.

El Maine, los periódicos y una guerra avivada a golpe de titular

La chispa simbólica llegó en febrero de 1898, cuando el acorazado estadounidense Maine explotó en el puerto de La Habana. Más de doscientos marineros murieron en aquella noche trágica. Las causas no estaban claras, pero la falta de certezas nunca ha sido obstáculo para el periodismo sensacionalista. La prensa norteamericana convirtió inmediatamente la tragedia en un arma narrativa. Sin pruebas, se apuntó a España como culpable de un supuesto atentado.

España defendió desde el primer momento que se trató de un accidente interno, probablemente una explosión en la santabárbara del barco. Hoy, buena parte de los análisis históricos dan peso a esa versión, pero entonces ya era tarde. La opinión pública estadounidense estaba encendida y exigía una respuesta contundente.

En abril, el Congreso de Estados Unidos autorizó al presidente McKinley a intervenir militarmente en nombre de la independencia cubana. El viejo imperio español quedó así arrastrado a una guerra que, desde el primer día, tenía un vencedor muy probable.

Una guerra corta, desigual y con un desenlace inevitable

El conflicto duró pocos meses. En el mar, la flota española —antigua, mal equipada y peor financiada— no pudo plantar cara a los barcos estadounidenses, más modernos y mejor armados. Las derrotas de Cavite y Santiago de Cuba fueron tan rápidas como contundentes.

En tierra, las tropas españolas combatieron con dureza, pero lo hicieron en condiciones precarias, frente a soldados estadounidenses mejor abastecidos y frente a insurgentes locales que no solo luchaban por expulsar al viejo dominador, sino también por evitar regresar a una situación de opresión.

La combinación de desgaste económico, inferioridad militar y aislamiento diplomático llevó a una conclusión inevitable: España no podía prolongar el conflicto sin arriesgarse a un desastre aún mayor.

París, otoño de 1898: entre la formalidad diplomática y el vértigo histórico

Las negociaciones de paz comenzaron en París a principios de octubre. La delegación española, encabezada por Eugenio Montero Ríos, acudía con la solemnidad propia del cargo y con la resignación de quien sabe que no podrá cambiar el guion. La delegación estadounidense llegaba, por así decirlo, con la victoria en el bolsillo.

En las reuniones, los representantes españoles intentaron matizar ciertos puntos, como la devolución de Manila, tomada después del acuerdo preliminar de alto el fuego. La réplica norteamericana fue tajante: lo tomado quedaba tomado.

El debate sobre Cuba ocupó buena parte de las sesiones. Estados Unidos no pretendía anexionarla directamente, al menos no entonces, por lo que se optó por una solución intermedia: España renunciaba a su soberanía y Washington administraría temporalmente la isla, con la promesa —más abstracta que concreta— de facilitar su independencia.

El asunto de la deuda cubana se convirtió en otro frente espinoso. España intentó que alguien más compartiera la carga. Nadie quiso, y la factura quedó prácticamente entera en manos españolas.

El 10 de diciembre se firmó el tratado. La letra era clara y contundente.

Lo que establecía el Tratado de París: pérdida de territorios y un pago simbólico

El Tratado de París recogía varios puntos esenciales:

- España renunciaba por completo a Cuba.

- Cedia Puerto Rico y las islas restantes de las Antillas bajo su control.

- Entregaba Filipinas a cambio de una compensación económica de veinte millones de dólares.

- Transfería todos los bienes de dominio público en los territorios mencionados.

- Establecía garantías, más teóricas que prácticas, para los españoles que residían en aquellas tierras.

La cantidad fijada por Filipinas tenía un aire casi grotesco. Veinte millones de dólares no compensaban ni remotamente décadas de presencia colonial, inversiones fallidas y guerras desgastantes. Era, más bien, un gesto diplomático que otorgaba apariencia de pacto a lo que era una cesión forzada.

Más llamativo aún fue lo ausente: ningún representante cubano, puertorriqueño o filipino estuvo presente en la mesa. Se decidió su futuro sin darles voz, un gesto que anticipaba tensiones, especialmente en Filipinas, donde estalló otra guerra, esta vez contra los nuevos ocupantes.

En Estados Unidos, la ratificación del tratado no fue sencilla. El Senado lo aprobó por un margen mínimo, muestra de que no todos los políticos estadounidenses estaban cómodos con el salto imperial que implicaba administrar territorios lejanos.

El “Desastre del 98”: identidad nacional en carne viva

En España, el impacto fue brutal. Las pérdidas territoriales y la evidencia del declive militar se bautizaron rápidamente con una expresión que aún hoy se usa: el Desastre del 98.

La imagen exterior del país se deterioró de inmediato. Prensa y analistas europeos hablaban de una nación atrasada, incapaz de sostener un conflicto moderno y atrapada en esquemas políticos del pasado. Esa visión penetró también en las élites españolas, que asumieron con cierta angustia que el país estaba lejos de la grandeza que creía mantener.

La historiografía moderna recuerda que España ya estaba cambiando antes del 98. La industrialización avanzaba, aunque de manera desigual, y surgían nuevos movimientos sociales y políticos. Pero la derrota actuó como un catalizador que colocó todos los problemas sobre la mesa de forma simultánea.

De ese ambiente nació el regeneracionismo, una corriente que exigía renovar por completo la vida pública. Joaquín Costa, su figura más emblemática, clamaba contra el caciquismo y pedía un país más culto, más próspero y menos esclavo de ilusiones imperiales. Su célebre receta, “escuela y despensa”, resumía una aspiración muy concreta: dejar de vivir del pasado y empezar por fin a construir el futuro.

Consecuencias en la política y la sociedad españolas

El sistema de la Restauración sobrevivió al golpe, pero quedó herido. La monarquía y los partidos tradicionales mantuvieron el poder, aunque la legitimidad moral se debilitó. Las reformas emprendidas resultaron insuficientes para frenar el desgaste.

Mientras tanto, los nacionalismos catalán y vasco encontraron un espacio creciente en el debate público. El fracaso del modelo centralista y el malestar generalizado favorecieron que estas corrientes ganaran influencia.

También el movimiento obrero amplió su base. Las transformaciones industriales generaban nuevas tensiones sociales y exigencias laborales, que adquirieron más visibilidad una vez desaparecida la distracción imperial.

Cuba, Puerto Rico y Filipinas: tres destinos diferentes

Tras la retirada española, Cuba quedó bajo control militar estadounidense hasta 1902. Se proclamó una república, pero su soberanía quedó condicionada por diversas cláusulas que otorgaban a Estados Unidos capacidad de intervención. La independencia, por tanto, no fue tan plena como los cubanos habían soñado.

Puerto Rico pasó a un régimen de gobierno bajo autoridad estadounidense, primero militar y luego civil. Sus habitantes no obtuvieron la ciudadanía norteamericana hasta casi dos décadas después, y su estatus político sigue siendo motivo de debate más de un siglo después.

Guam, pese a su tamaño reducido, se convirtió en un punto estratégico en el Pacífico, pieza clave en la red militar estadounidense que comenzaba a desplegarse por la región.

El caso de Filipinas fue el más traumático. Muchos esperaban que, tras la marcha española, llegara la independencia. Lo que llegó fue una guerra dura entre fuerzas filipinas y estadounidenses, con episodios de represión severa. La independencia real no llegó hasta mediados del siglo XX.

El Tratado de París en la memoria colectiva

Hoy, el Tratado de París ocupa un lugar simbólico en la memoria española. Se suele ver como la fecha exacta en que se apagaron los últimos rescoldos del imperio. Los historiadores advierten, con razón, que el proceso fue largo y complejo, pero la imagen de aquellos diplomáticos firmando papeles bajo la luz tenue de una sala parisina sigue siendo poderosa.

El tratado marcó el final de un mundo y el nacimiento de otro. España dejaba atrás siglos de dominio colonial. Estados Unidos iniciaba su camino como potencia global. Y los territorios afectados emprendían, no sin dificultades ni contradicciones, su propio trayecto hacia nuevas formas de autonomía, dependencia o independencia.

Vídeo: “The Treaty of Paris (1898) – After the Simulation | The Spanish-American War”

Fuentes consultadas

- Wikipedia. (s. f.). Tratado de París (1898). En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Par%C3%ADs_(1898)

- Wikipedia. (s. f.). Guerra hispano-estadounidense. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_hispano-estadounidense

- Museo del Ejército. (2023). 1898. El final de cuatro siglos de Cuba y Filipinas españolas. Ministerio de Defensa, Secretaría General Técnica. https://publicaciones.defensa.gob.es/1898-el-final-de-cuatro-siglos-de-cuba-y-filipinas-espa-olas-libros-pdf.html

- Muñiz, F. (2025, 23 septiembre). Guam, la Isla de los desvirgadores profesionales. El café de la historia. https://www.elcafedelahistoria.com/guam-desvirgadores-profesionales/

- Calzado, F. J. (2023, 20 julio). Especifica las consecuencias para España de la crisis del 98 en los ámbitos económico, político e ideológico. Geografía e Historia. https://geografiaehistoria.org/hesp-estandares/bloque-07/especifica-las-consecuencias-para-espana-de-la-crisis-del-98-en-los

- Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. (s. f.). La crisis del 98. En La Restauración (1875-1898). Ministerio de Educación y Formación Profesional. https://descargas.intef.es/recursos_educativos/It_didac/Geo_Hist_ESO/4/04/06_La_Restauracion/la_crisis_del_98.html

Paseante curioso que se detiene donde la Historia tropieza consigo misma. Desde El café de la Historia rastrea episodios reales tan absurdos que parecen inventados: juicios a animales, personajes extravagantes y anécdotas que el relato oficial suele pasar por alto.

Con una mezcla de absoluto rigor histórico, barra libre de ironía y gusto por lo pintoresco, sirve pequeñas crónicas del pasado para recordarnos que la Historia, además de solemne, también sabe ser ridícula.