Un capítulo helado y una anécdota legislativa

Hay episodios históricos que se quedan pegados a la memoria colectiva por su crudeza; otros, en cambio, se arrinconan en archivos y ordenanzas hasta convertirse en anécdotas bizarras: una ley —o un decreto local— que en el papel otorgaba impunidad para atacar a quienes procedieran del País Vasco en una parte de Islandia. Esa combinación de tragedia real y posdata legal absurda es la que conecta el verano de 1615 con una ceremonia simbólica celebrada, exactamente, cuatro siglos después. Es la demostración de que la burocracia puede petrificar la venganza en papel, y de que la memoria oficial a veces necesita gestos simbólicos para recomponerse.

El contexto: ballenas, aceite y comercio transatlántico

La caza de cetáceos era entonces un negocio esencial: grasa para alumbrar casas, barbas y huesos para la industria —peines, armazones, corsés y cuanto demandara la manufactura de la época— y, sobre todo, el dinero necesario para sostener pueblos enteros. Los balleneros vascos, organizados y corporativos como pocos —una mezcla de gremio, empresa y parentela marítima— habían levantado una industria que cruzaba océanos; en el siglo XVI, en sus años de mayor esplendor, se calcula que se botaron unas treinta naves y se movilizaron hasta dos mil hombres, emprendiendo campañas que duraban hasta nueve meses y que, sumadas, podían dar caza a varias centenas de cetáceos al año y producir decenas de miles de barricas de aceite.

Ese ir y venir no fue sólo comercio frío: entre muelles y posadas se tejieron vocabularios prácticos y glosarios de supervivencia —el llamado pidgin vasco-islandés—, un idioma puente de mercado que dejó apuntes en manuscritos y demuestra que la convivencia fue, durante largas etapas, funcional, rentable y también cargada de roces inevitables.

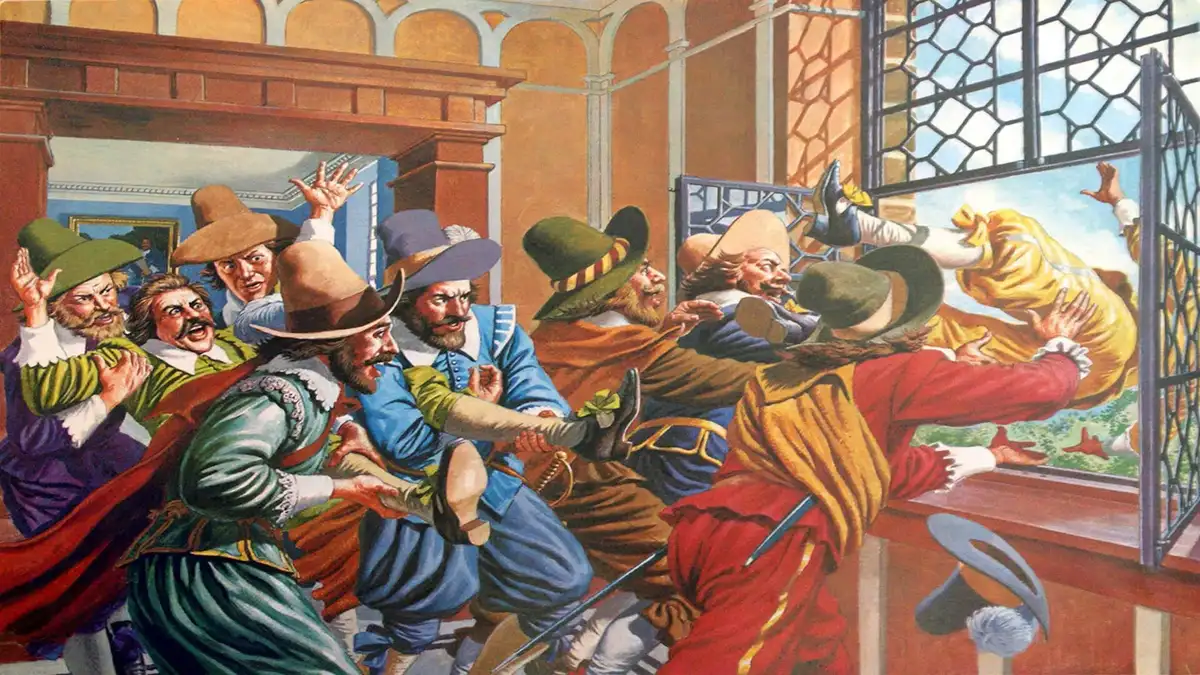

El naufragio, la escalada y la matanza

En 1615, tres barcos balleneros quedaron destrozados por un temporal en la costa de los Fiordos del Oeste; la tripulación —cerca de ochenta hombres en total— sobrevivió al naufragio pero no al invierno y a los roces con la población local. Se relatan incidentes de saqueos y agresiones, y el conflicto subió hasta la decisión del comisario local, Ari Magnússon: ordenar una cacería que terminó con la ejecución colectiva de más de treinta marineros vascos en distintos lugares de la región. Los relatos coetáneos y los estudios posteriores describen escenas de violencia extrema.

Un cronista que no tragó la versión oficial

No todos los islandeses aplaudieron la matanza. Jón Guðmundsson —conocido como Jón «el Docto»— dejó un testimonio directo y crítico sobre lo ocurrido, una suerte de denuncia literaria que llegó a convertirse en documento clave para reconstruir lo sucedido: su crónica no sólo relata hechos concretos sino que plasma la indignación moral de quien observó abusos de autoridad y violencia colectiva. El texto de Jón, y las investigaciones que lo han estudiado, ayudan a entender que aquello no fue un acto fortuito del «pueblo contra el forastero», sino una cadena de decisiones políticas y sociales que degeneró en crimen.

¿Cómo una orden tan brutal sobrevivió en los papeles hasta 2015?

Aquí entra la parte kafkiana: la orden o decreto de 1615 —ligado a la jurisdicción del entonces rey de Dinamarca sobre Islandia y activado por el sheriff local— quedó inscrito en arcanos burocráticos. No porque alguien lo aplicase durante cuatro siglos, sino porque nadie se acordó de borrarlo. La decisión de derogarlo en 2015 fue por ello, en palabras de las autoridades islandesas, más simbólica que práctica, pero con gran carga reparadora.

El IV centenario: reconciliación pública y memoria compartida

En abril de 2015 —con la ceremonia central celebrada el 22 de abril— se organizó un congreso académico y una serie de actos conmemorativos que pusieron en el centro de la escena lo que durante cuatro siglos había quedado dormido en los anaqueles: la inauguración de un monolito en Hólmavík y un gesto formal y deliberadamente simbólico, cuando Jónas Guðmundsson, el comisario del Westfjords, proclamó la derogación de aquel arcaico mandato legal.

Autoridades e instituciones vascas participaron en los actos —entre ellas representantes institucionales como el entonces diputado general de Gipuzkoa— y la programación combinó conferencias, música y encuentros culturales diseñados para que la conmemoración fuera algo más que protocolo.

Hubo también presencia de descendientes y momentos de reconocimiento mutuo: testimonios y saludos públicos que quisieron transformar la herida en un espacio compartido de memoria y diálogo, una puesta en escena de la reconciliación más que una reparación jurídica.

La repercusión mediática no se hizo esperar —la prensa internacional recogió la noticia con mezcla de asombro y alivio— y académicos aprovecharon la ocasión para reexaminar el episodio desde nuevas fuentes y perspectivas, situando la matanza y su posterior memoria en el cruce entre violencia, ley y olvido burocrático. El acto cerró así un círculo histórico: no para borrar la violencia del pasado —imposible—, sino para reconocerla en público y dejar, al menos, una placa y un monolito que obliguen a las futuras generaciones a leer la historia con ojos críticos y, si se quiere, con la ironía sobria de quien sabe que las leyes también envejecen y a veces conviene recordarles su propia obsolescencia.

Fuentes consultadas

- Irujo Ametzaga, X. & Miglio, V. (Eds.). (2017). Jón Guðmundsson lærði’s True account and the massacre of Basque whalers in Iceland in 1615. Center for Basque Studies, University of Nevada, Reno. https://archive.org/details/jongumundssonlri0000unse

- Sánchez Díez, I. (2023). Balleneros vascos en la Islandia del siglo XVII: recuperar la memoria a través del proyecto Pidgin. Revista Internacional de Estudios Vascos, 68(1). https://www.eusko-ikaskuntza.eus/PDFAnlt/riev/68/Balleneros%20vascos%20Islandia.pdf

- IKUSKA. (2018). Baskavígin (la masacre de los balleneros vascos). https://www.ikuska.eus/es/2018-baskavigin-es/

- Baskavinir (Asociación de vascos en Islandia). (2015). Programa del IV centenario: 19–23 abril 2015 — Slaying of the Basque Whalers. https://baskavinir.is/2015-2/

- Kassam, A. (2015, abril 29). Basques safe in Iceland as district repeals decree to kill them on sight. The Guardian. https://www.theguardian.com/world/2015/apr/29/basques-safe-iceland-district-repeals-decree-kill-on-sight

- Etxepare Euskal Institutua. (2015). 1615 Baskavígin, the Slaying of the Basque Whalers in Iceland — IV centenary event. https://www.etxepare.eus/en/1615-baskavigin-the-slaying-of-basque-whalers-in-iceland-conference-in-donostia-on-july-17

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.