A mediados de los años treinta, cuando Europa empezaba a oler a pólvora y a discursos vociferados desde balcones, en los pasillos del Kremlin había un asunto que regresaba una y otra vez como un mal sueño. Ucrania.

No era solo un territorio en un mapa, sino un espacio cargado de grano, minas, fábricas y un pasado reciente de tentaciones independentistas que a Stalin le provocaban urticaria política.

Tras la revolución bolchevique y la guerra civil, Ucrania había tratado de sostener su propio Estado, había formado un ejército, una élite política reconocible y, para desesperación de Moscú, una memoria colectiva que no terminaba de plegarse al nuevo orden soviético.

A ello se sumaba la cicatriz abierta del Holodomor, aquella hambruna provocada por la colectivización y las requisas forzadas que arrasó el campo ucraniano y dejó un resentimiento profundo hacia el poder central. Millones de muertos, millones de razones para sospechar que, llegado un conflicto exterior, la lealtad ucraniana estaría lejos de ser automática.

Desde la óptica soviética, el cálculo era implacable: si estallaba otra guerra, Ucrania debía estar bajo control absoluto, sin espacios para experimentos independentistas ni para conspiraciones alentadas desde el exterior.

En ese clima crecientemente paranoico, cualquier organización nacionalista ucraniana en el exilio se convertía en una amenaza directa. Y en el centro de ese movimiento destacaba un hombre cuya sombra inquietaba a Stalin: Yevhen Konovalets.

Konovalets y la OUN: un nacionalismo con uniformes y ambiciones

Konovalets no encajaba en la caricatura del conspirador bohemio que escribe manifiestos en cafés. Era un militar de los pies a la cabeza. Había combatido en la Primera Guerra Mundial, dirigido unidades de fusileros ucranianos y se había convertido en símbolo de la lucha por un Estado independiente.

Tras la derrota militar a comienzos de los años veinte, no desapareció del mapa: simplemente trasladó su combate a Europa, donde reorganizó y unificó a los nacionalistas dispersos.

Primero impulsó la Organización Militar Ucraniana, germen de una resistencia que soñaba con regresar al país. Después, en 1929, fue uno de los artífices de la Organización de Nacionalistas Ucranianos, la OUN, que nació en Viena con el propósito claro de preparar la resurrección de un Estado ucraniano por cualquier medio.

La OUN no se escondía detrás de sutilezas. Su ideología se inspiraba en el nacionalismo integral: autoridad rígida, culto al líder, exaltación del sacrificio nacional y una simpatía evidente hacia los regímenes fascistas que en ese momento ganaban fuerza en Europa.

Tampoco evitaba la violencia. Sabotajes, atentados contra funcionarios polacos, acciones clandestinas. Todo formaba parte del repertorio habitual.

Mientras tanto, su líder recorría ciudades europeas y americanas como un diplomático sin embajada. Lituania, Alemania, Italia, los Balcanes, Canadá, Estados Unidos. Donde hubiera ucranianos y, sobre todo, donde hubiera oídos dispuestos a escuchar, Konovalets exponía su causa, movilizaba dinero y reclutaba voluntades.

En 1933 se entrevistó incluso con Hitler. A ojos del nacionalista, la Alemania nazi representaba una posible aliada en una futura guerra contra la URSS.

Para el Kremlin, aquella reunión era algo mucho más simple: una declaración de intenciones peligrosamente clara.

El NKVD se pone en marcha: del análisis frío al ajuste de cuentas

Con estos ingredientes, la figura de Konovalets se convirtió en una obsesión estratégica para Stalin.

No solo defendía un discurso abiertamente contrario a la URSS, sino que cultivaba contactos internacionales y lideraba una organización capaz de actuar dentro y fuera del territorio soviético.

El NKVD llevaba tiempo siguiéndole la pista. Sus agentes en Europa Central interceptaban mensajes, vigilaban reuniones, estudiaban alianzas. Los nacionalistas ucranianos mantenían bases y redes en Polonia, Checoslovaquia, Alemania, Italia y otros países. Perseguirlos era como intentar atrapar humo con las manos: costoso, lento y desesperante.

En las memorias publicadas décadas después por Pavel Sudoplatov, uno de los jefes de operaciones especiales soviéticas, aparece la lógica que guiaba a Stalin. No bastaba con vigilar al líder nacionalista. Había que eliminarlo sin ruido innecesario, sin procesos judiciales y sin permitir que su figura se transformara en un mártir.

Stalin quería un golpe quirúrgico que dejara a la OUN descabezada en un momento decisivo y generara un terremoto interno entre sus dirigentes.

Para llevarlo a cabo, el dictador necesitaba al agente adecuado.

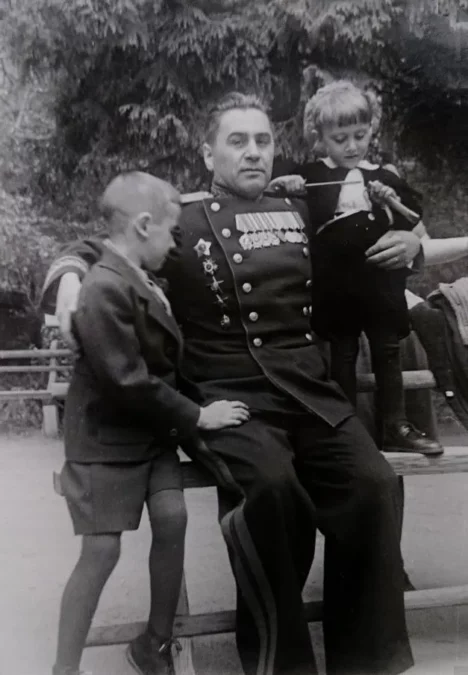

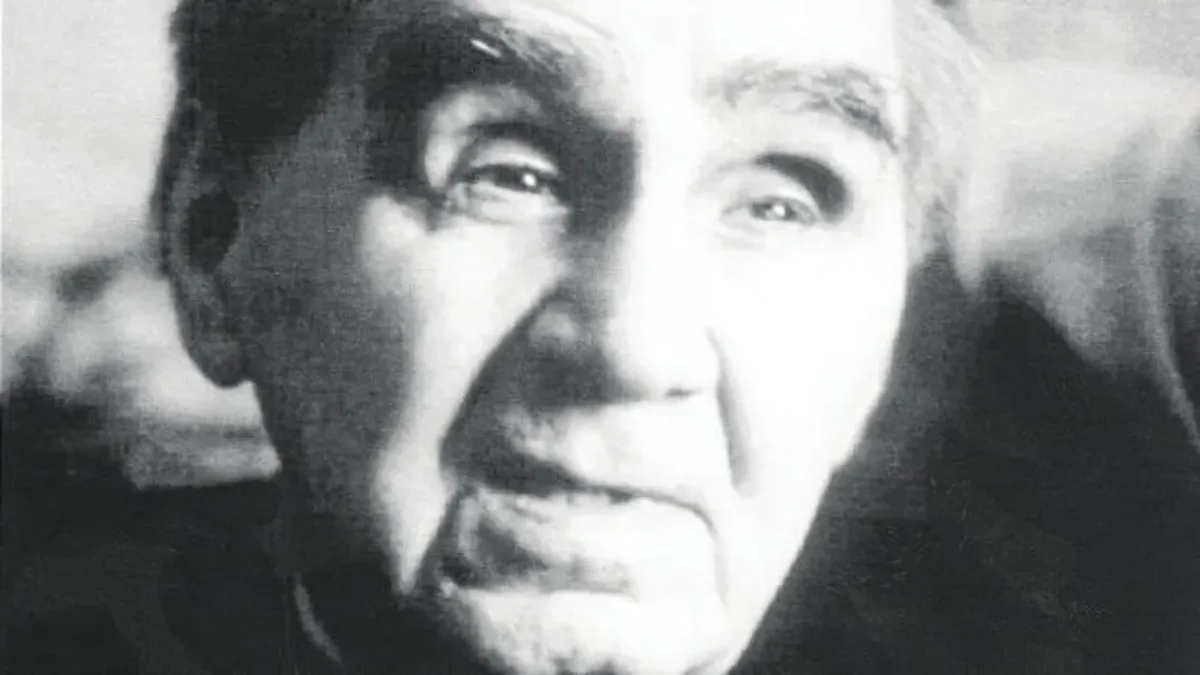

Pavel Sudoplatov: un infiltrado meticuloso

Pavel Sudoplatov, nacido en Ucrania y formado en el aparato de seguridad soviético, parecía el candidato idóneo. En los años treinta había trabajado como agente encubierto en varios países europeos, moviéndose sin pasaporte diplomático y con identidades falsas. Tenía disciplina, sabía idiomas y, sobre todo, conocía la psicología y las aspiraciones del nacionalismo ucraniano.

El NKVD lo envió al extranjero con una misión clara: infiltrarse en los círculos de la OUN haciéndose pasar por un emisario clandestino llegado de la Ucrania soviética. La operación exigía una interpretación convincente.

Sudoplatov debía presentarse como un patriota dispuesto a colaborar desde la sombra con el movimiento de Konovalets. A ojos de los nacionalistas, esto era un tesoro: un supuesto canal directo con simpatizantes dentro de la URSS.

Durante varios años, Sudoplatov convivió con dirigentes y cuadros de la OUN en Berlín y en otros centros de adiestramiento. Allí, los nacionalistas recibían instrucción militar y cursos de sabotaje proporcionados por los servicios alemanes, siempre interesados en debilitar al vecino soviético.

Mientras estrechaba la mano de los líderes ucranianos, el agente enviaba informes precisos a Moscú, describiendo tensiones internas, rivalidades entre generaciones y los vínculos crecientes entre la OUN y la Alemania nazi.

Stalin dicta la sentencia

Llegó el momento en que Sudoplatov fue convocado a Moscú. En una reunión cargada de tensión, Stalin le planteó el asunto sin rodeos.

Konovalets, dijo, había sido condenado en ausencia por acciones contra el pueblo ucraniano y ahora actuaba como peón del fascismo alemán.

La conclusión era innegociable: debía morir.

No se trataba solo de eliminar a un enemigo, sino de provocar un terremoto interno que fracturase al movimiento. La muerte violenta del líder forzaría a las distintas corrientes a disputarse el mando, alimentando su desunión justo cuando Moscú más necesitaba que sus enemigos estuvieran ocupados peleando entre sí.

La orden estaba dada. La ejecución quedaba en manos de Sudoplatov.

Un regalo explosivo en Rotterdam

La parte técnica del plan nació en los laboratorios del NKVD. Allí se fabricó un artefacto explosivo diminuto, con temporizador, escondido dentro de una caja de bombones ucranianos.

La elección no fue casual. Konovalets tenía fama de goloso y el detalle de recibir un dulce de su tierra resultaba perfecto para que bajase la guardia.

El 23 de mayo de 1938, Sudoplatov y Konovalets se reunieron en Rotterdam, una ciudad cosmopolita donde nadie miraba demasiado a los desconocidos que cruzaban sus puentes.

El encuentro tuvo lugar en un restaurante céntrico, el “Atlanta”. Conversaron sobre contactos, estrategias y futuros movimientos. Antes de despedirse, el agente soviético entregó la caja de bombones como un gesto aparentemente inocente.

Pocos minutos después de separarse, la explosión sacudió la calle. El líder de la OUN murió al instante.

Mientras la confusión se adueñaba del lugar, Sudoplatov se alejaba con paso tranquilo hacia la estación. Subió a un tren con destino a París, donde la red soviética lo ocultó hasta que pudo continuar su ruta hacia España, todavía en plena guerra civil.

Un movimiento huérfano en la antesala de la guerra mundial

La muerte de Konovalets dejó a la OUN sin su figura más respetada y sin un liderazgo capaz de equilibrar las tensiones internas.

De inmediato aparecieron las fracturas. Por un lado, el sector más veterano, que acabaría liderado por Andriy Melnyk. Por otro, la generación joven encabezada por Stepan Bandera, radical y ambiciosa.

En 1940, esa división se haría oficial, partiendo la organización en dos ramas enfrentadas.

Desde Moscú, el resultado era el deseado. La OUN, que ya era un actor incómodo y activo, se convertía en un avispero enfrentado consigo mismo justo antes de que Europa se sumergiera en la Segunda Guerra Mundial.

Lo que vino después —colaboraciones tácticas con los alemanes, guerrillas contra la URSS, violencia étnica en los territorios fronterizos— demostró que aquel movimiento, sin un líder fuerte, se volvió aún más imprevisible.

La operación de Rotterdam había cumplido su objetivo político con una eficacia brutal.

De París a Barcelona: la ruta de escape y un encuentro decisivo

Tras el atentado, Sudoplatov pasó primero por París y luego viajó a Barcelona, controlada entonces por la República. Allí permaneció durante semanas protegido por agentes soviéticos.

La ciudad, asediada por la guerra, servía de refugio perfecto para un hombre que debía desaparecer de la vista internacional.

Fue en Barcelona donde Sudoplatov conoció a Caridad Mercader y a su hijo, Ramón. Ambos estaban ya implicados en tareas clandestinas al servicio del comunismo internacional.

Aquel encuentro sería el germen de la operación que, dos años más tarde, acabaría con la vida de León Trotski en México.

Entre la caja de bombones de Rotterdam y el piolet de Coyoacán media un hilo directo: el mismo agente soviético que Stalin había puesto a prueba en los Países Bajos.

- Sudoplatov, Pavel(Autor)

La huella de Rotterdam en la historia de los servicios secretos

El asesinato de Konovalets no fue una anécdota aislada, sino un anticipo de lo que definiría gran parte del siglo XX: operaciones encubiertas, atentados disfrazados de accidentes, servicios secretos actuando a miles de kilómetros de su territorio y líderes políticos eliminados como parte de la diplomacia oficiosa.

En Ucrania, el vacío dejado por Konovalets abrió una etapa de mayor radicalidad y división interna, cuyas consecuencias marcarían la Segunda Guerra Mundial y los años posteriores.

Para Stalin, la operación demostró la utilidad de las “tareas especiales”, consolidando la trayectoria de Sudoplatov, que seguiría participando en operaciones decisivas del Estado soviético durante décadas.

La imagen final de esta historia, la caja de bombones que no contenía chocolate sino dinamita, resume a su manera una época en la que la apariencia amable ocultaba, casi siempre, intenciones letales. Un tiempo en el que la política internacional se jugaba en embajadas, pero también en cafés, callejuelas y mesas aparentemente inocentes donde una conversación podía terminar, literalmente, en un estallido.

Vídeo: “The Dirty Assassination of Yevhen Konovalets: A Soviet Plot to Eliminate a Ukrainian Nationalist Leader”

Fuentes consultadas

- García Andrés, C. (2023). Holodomor (1932-1933): una revisión de los acontecimientos que el Gobierno de Stalin quiso ocultar. Investigaciones Históricas. Época Moderna y Contemporánea, 43, 727–755. https://doi.org/10.24197/ihemc.43.2023.727-755

- Wikipedia. (s. f.). Yevguén Konovalets. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Yevgu%C3%A9n_Konovalets

- Wikipedia. (s. f.). Organización de Nacionalistas Ucranianos. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Nacionalistas_Ucranianos

- Muñiz, F. (2025, 20 noviembre). Operación Tamarisk: cómo el papel higiénico ajeno terminó siendo oro puro. El Café de la Historia. https://www.elcafedelahistoria.com/operacion-tamarisk-espionaje-papel-higienico/

- Wikipedia. (s. f.). Pável Sudoplátov. En Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1vel_Sudopl%C3%A1tov

- Foreign Intelligence Service of Ukraine. (2025, 29 mayo). Operation “Stavka”. Unknown documents on the murder in Rotterdam. https://szru.gov.ua/en/history/stories/operation-stavka-unknown-documents-on-the-murder-in-rotterdam

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.

Enlaces de afiliados / Imágenes de la API para Afiliados/Los precios y la disponibilidad pueden ser distintos a los publicados. En calidad de afiliado a Amazon, obtenemos ingresos por las compras adscritas que cumplen con los requisitos aplicables.