El nacimiento de Agloe: cuando el mapa se volvió un juego de ingenio

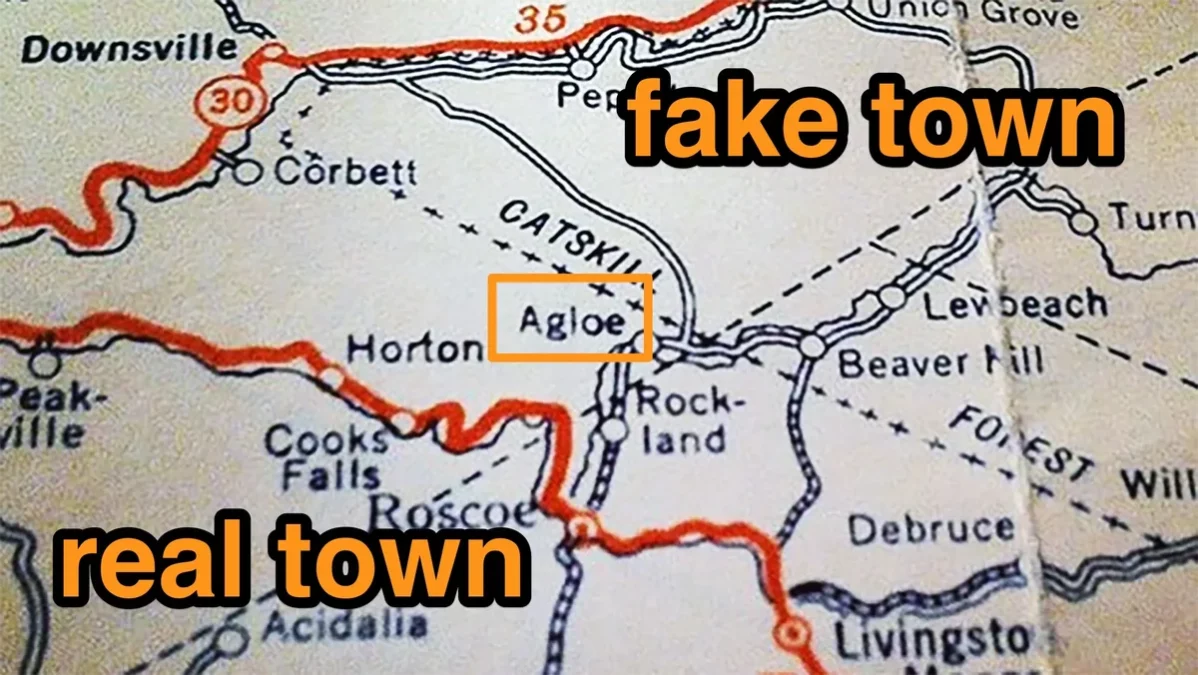

A principios del siglo XX, cuando trazar un mapa era casi un ejercicio de caligrafía y paciencia monástica, dos empleados de la General Drafting Company decidieron darle un toque de picardía al arte cartográfico. Otto G. Lindberg y Ernest Alpers, maestros del compás y del disimulo legal, combinaron las iniciales de sus nombres hasta obtener una palabra nueva y reluciente: «Agloe». No designaba ningún valle, ni pueblo, ni curva del terreno; era, simplemente, una invención con propósito. La idea era tan sencilla como brillante: si otro editor copiaba sus mapas y esa palabra aparecía en la copia, quedaría al descubierto la falta de originalidad. Nacía así una de las primeras “ciudades de papel”, esos lugares imaginarios que servían para cazar al cartógrafo distraído o directamente sinvergüenza.

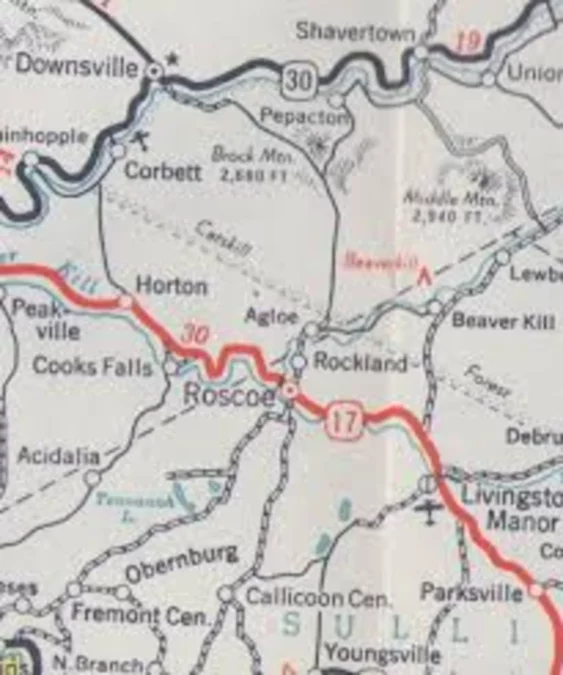

El sitio elegido para ubicar semejante fantasía no podía ser más anodino: una intersección perdida en las montañas de Catskill, donde la carretera estatal NY 206 se cruzaba con Morton Hill Road, al norte de Roscoe. Allí no había más que árboles, polvo y silencio, el tipo de paisaje que ni el más entusiasta excursionista incluiría en sus planes de domingo. Pero los mapas tienen ese extraño poder de otorgar existencia a lo que nombran, y lo que comenzó como un capricho tipográfico empezó a adquirir, poco a poco, la consistencia de un lugar real. Lo que fue un simple trazo de tinta terminó latiendo, discretamente, en la geografía de Nueva York.

De ficción a realidad: cuando un nombre inventado se coló en el paisaje

Lo más fascinante de Agloe fue su tozudez para no quedarse en la imaginación. En los años cincuenta, mucho después de que aquel anagrama naciera como un inocente artificio legal, alguien —quizá un comerciante con buen instinto o simplemente un creyente de los mapas— decidió darle cuerpo al nombre. En mitad de aquella intersección olvidada levantó una tienda, el Agloe General Store, porque, según los mapas de carreteras de la petrolera Esso y otras editoriales, aquello era Agloe. Así, una palabra inventada acabó convirtiéndose en un cartel de madera, una caja registradora y un pequeño negocio rural donde se vendían chucherías, gasolina y un trozo de historia sin proponérselo. El lugar empezó a existir no por decreto, sino por fe en el papel.

La cosa, sin embargo, no quedó en una curiosidad de carretera. El topónimo dio el salto a los mapas de Rand McNally, la competencia directa de General Drafting, después de que su cartógrafo obtuviera el nombre de las propias autoridades del condado de Delaware. Cuando Otto Lindberg lo vio impreso en su mapa rival, creyó que había caído víctima de un plagio: su “ciudad trampa” había sido copiada, pero con coartada legal. En realidad, lo que había sucedido era más irónico: su broma había dado tanto el pego que las instituciones y los editores la habían tomado por real. Agloe se había graduado de ficción a realidad sin permiso de sus creadores, y de paso demostró una lección deliciosa: nada resulta más convincente que algo en lo que todos deciden creer.

Cuando un nombre inventado se gana un lugar en el mapa

El salto de Agloe del papel a la realidad no fue un fogonazo repentino, sino una lenta y deliciosa confusión colectiva. Primero, los mapas mostraron el nombre. Luego, alguien lo leyó y pensó que aquel punto existía. Más tarde, otro colocó un cartel sobre la puerta de su tienda. Los mapas lo confirmaron. Y al final llegaron los curiosos, los fotógrafos y los amantes de lo insólito, deseosos de retratarse junto al letrero verde que proclamaba con toda naturalidad: Welcome to Agloe, Home of the Agloe General Store. Así, entre guiños de tinta y polvo de carretera, la invención de dos cartógrafos terminó convertida en mito local, sin calles asfaltadas ni alcalde, pero con una biografía tan sólida como la de muchos pueblos auténticos.

Lo asombroso es que un truco ideado para cazar copiones acabase otorgando a la ficción la oportunidad de volverse destino turístico. Aquella trampa para plagiaristas acabó recibiendo peregrinaciones de lectores, de viajeros con cámara y de nostálgicos que perseguían lo imposible: visitar un lugar nacido de una ocurrencia. A fuerza de ser mencionada, buscada y fotografiada, Agloe se consolidó como una especie de escenario para la imaginación moderna. The Guardian, The New York Times y otros medios no tardaron en relatar la ironía: la ciudad que nació para demostrar que algo no era real acabó siendo el mejor ejemplo de que la realidad, a veces, se deja convencer por una buena historia.

El ocaso de Agloe: burocracia, mapas digitales y limpieza geográfica

Como tantas pequeñas glorias de carretera, el Agloe General Store acabó bajando la persiana. Los carteles pueden resistir la lluvia, pero los negocios rurales rara vez sobreviven al abandono y a la lógica implacable del progreso. Sin embargo, el nombre Agloe siguió flotando en los mapas como un fantasma amable, un recuerdo de aquella broma cartográfica que había adquirido rango de leyenda. Durante años, incluso cuando ya no quedaba tienda ni cliente que diera fe de su existencia, el topónimo persistió, impreso y digital, como si los editores no se atrevieran a borrar un mito que ellos mismos habían ayudado a crear.

Con la llegada de los años noventa, las editoriales comenzaron sus grandes limpiezas: se revisaron nombres, coordenadas y errores heredados, y muchas “ciudades de papel” desaparecieron discretamente entre actualizaciones. En 2014, Google Maps decidió poner orden y eliminó a Agloe de su catálogo, no por crueldad ni por falta de romanticismo, sino por simple verificación de datos: si nadie podía probar que el lugar existía, el algoritmo lo descartaba. Ese mismo año, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) añadió el apunte «Agloe (Not Official)» a su base de nombres geográficos, una especie de epitafio administrativo con toque de humor involuntario. La leyenda quedaba oficialmente reconocida… como no oficial.

Resulta revelador comprobar lo frágil que puede ser la existencia de un sitio en el mapa. Durante décadas, Agloe sobrevivió gracias al hábito editorial y a la inercia de los impresores; bastó la llegada de la cartografía digital para que un algoritmo, con la frialdad de un notario, la borrara del mundo visible. Paradójicamente, el paso del papel a los bits trajo consigo más precisión, pero también menos poesía: las ficciones ya no gozan del mismo margen de supervivencia en la era de la verificación global.

Agloe y la cultura popular: cuando una broma se convierte en metáfora

La fama de Agloe dio un salto espectacular cuando dejó de ser curiosidad de geógrafos y pasó a las páginas de la novela Paper Towns (en España, Ciudades de papel) de John Green, y más tarde a su adaptación cinematográfica. En la historia, la misteriosa Margo Roth Spiegelman desaparece dejando un rastro de pistas y enigmas, y entre ellos surge Agloe como una de esas “ciudades de papel” que simbolizan el deseo de perderse para poder encontrarse. Green transformó aquel guiño cartográfico en un escenario poético: el lugar inventado por dos dibujantes se convirtió, por arte de literatura, en un refugio emocional para adolescentes que buscaban sentido al caos. Agloe dejó de ser un chiste de despacho para convertirse en metáfora de la fuga, del cambio y del descubrimiento personal.

El impacto fue inmediato. Lectores y cinéfilos, movidos por la mezcla de romanticismo y curiosidad geográfica, comenzaron a rastrear la ubicación real, aunque solo hallaran una carretera vacía y algún cartel desvencijado. La ficción literaria devolvió vida a la ficción cartográfica, y el flujo de visitantes —armados con cámaras y expectativas— volvió a poner a Agloe en el mapa, literalmente.

Lo interesante del fenómeno es que demuestra cómo la literatura y el cine no solo interpretan la realidad: la moldean, la corrigen y, a veces, la inventan de nuevo. Un topónimo nacido de un juego legal terminó siendo emblema de una generación que vio en él un espejo de su propio desconcierto. Dicho de otro modo: Agloe fue primero una trampa de oficina, luego un almacén perdido, después un mito impreso, más tarde un escenario literario y, por último, un ejemplo perfecto de cómo las palabras —si se alinean bien— pueden acabar construyendo lugares donde antes solo había papel.

Lecciones para quienes dibujan el mundo… y para quienes lo copian

La historia de Agloe deja tras de sí algo más que una sonrisa: encierra un puñado de lecciones dignas de manual, tanto para cartógrafos como para soñadores. La primera es evidente, aunque suele olvidarse: un mapa no solo describe la realidad, también la fabrica. Un nombre en el papel puede ser suficiente para que la gente empiece a actuar como si el lugar existiera. Los topónimos no son simples etiquetas; son promesas de existencia, invitaciones a creer.

La segunda enseñanza tiene un punto de ironía: las trampas legales pueden volverse semillas fértiles. Lo que nació como un anzuelo para cazar plagios acabó germinando en algo mucho más interesante: una ficción colectiva. Lindberg y Alpers, que solo querían proteger sus derechos de autor, acabaron involuntariamente creando una especie de experimento sociológico sobre la fe en los mapas.

La tercera lección pertenece a la era digital: la supervivencia de una ficción geográfica ya no depende del papel, sino de la cultura popular. Google, la USGS o cualquier base de datos pueden borrar un nombre en segundos, pero lo que no pueden suprimir es la emoción que genera. Una placa oxidada al borde de la carretera, un viejo mapa impreso o una novela que cita el lugar bastan para mantenerlo vivo en la imaginación colectiva.

Ejemplos

Ejemplos sobran: una familia decide montar una tienda porque el mapa afirma que el pueblo existe; un periodista local escribe sobre la extravagancia; un turista publica en Instagram una foto del cartel con la etiqueta #Agloe; un lector de Ciudades de papel ve la imagen y emprende su propia peregrinación. Así, de post en post y de mapa en mapa, la broma de dos cartógrafos se convierte en fenómeno cultural. Nadie lo planeó, pero la historia demuestra que la ficción, cuando se cuela en la rutina de la realidad, tiene la mala costumbre de quedarse.

La ciudad que no fue y la ética de los “trap streets”

Las “trap streets” y el dilema de la verdad cartográfica

Más allá del encanto casi infantil de la broma, la técnica de insertar “trap streets” —calles o topónimos falsos usados como señuelos— plantea un dilema jugoso entre ética y pragmatismo. ¿Es lícito, en nombre del derecho de autor, sembrar el error en un documento que pretende orientar al ciudadano? Los cartógrafos defensores lo justifican como una suerte de vacuna contra el plagio: en un oficio donde copiar puede resultar más rentable que medir, una invención estratégica protege el trabajo honesto. Los críticos, en cambio, advierten que esa práctica erosiona la confianza pública en los mapas, que deberían ser, por definición, el territorio de la precisión.

Agloe representa ese punto medio incómodo entre la picardía profesional y la responsabilidad informativa. La trampa funcionó, sí, pero lo hizo tan bien que dejó de ser trampa: se volvió creíble, habitable, emocionalmente verdadera. Y ahí está el meollo del asunto —la mentira útil que, por arte de fe colectiva, termina siendo una verdad menor.

Hoy las “trap streets” pertenecen más al folclore técnico que a la práctica contemporánea. Los algoritmos, la verificación satelital y la cartografía colaborativa han arrinconado aquellas astucias románticas. Pero la historia de Agloe sigue seduciendo porque demuestra que incluso en un mundo de datos exactos, la imaginación humana sigue siendo el mejor sistema de geolocalización.

Agloe hoy: turismo menor, anécdota histórica y símbolo

Hoy Agloe sobrevive como una joya del folklore cartográfico, un pequeño mito que se resiste a ser borrado del todo. Ya no queda tienda, ni surtidor, ni siquiera el eco de la caja registradora, pero el nombre sigue brillando en la memoria de quienes sienten debilidad por las rarezas geográficas. Las fotografías del viejo letrero verde, las menciones en artículos periodísticos y las inevitables referencias literarias mantienen encendida la chispa de su leyenda, como si el propio mapa se negara a cerrar del todo el capítulo.

La prensa —desde humildes diarios locales hasta medios tan serios como The Guardian— continúa rescatando su historia cada cierto tiempo, fascinada por esa mezcla de humor involuntario y magia documental que encierra. Porque Agloe, en el fondo, representa algo más que un punto en el mapa: es la prueba de que el lenguaje puede construir realidades y que los nombres, cuando se pronuncian con suficiente convicción, acaban pesando tanto como las montañas. Lo que empezó siendo una broma para tramposos terminó convertido en símbolo de nuestra obstinada necesidad de creer en lo que leemos, incluso cuando sabemos que fue inventado.

Epílogo: cuando el mapa escribe el mundo

Más allá de su gracia anecdótica —esa deliciosa mezcla de trampa y casualidad—, Agloe funciona como una metáfora sobre nuestra relación con la realidad misma. Nos recuerda que el lenguaje no sólo describe el mundo, sino que lo fabrica; que las fronteras, los nombres y los puntos en el mapa son acuerdos frágiles entre tinta y creencia. Lo que empezó como un guiño legal terminó revelando algo más profundo: que lo real puede ser una consecuencia estética.

En la era de la verificación automática, donde los satélites y los algoritmos deciden qué existe y qué no, Agloe permanece como una nota a pie de página rebelde, una sonrisa al margen del rigor técnico. Porque los mapas, por más digitales que se vuelvan, siguen siendo relatos dibujados: cuentan historias, eligen protagonistas y silencian otros mundos posibles. Y a veces —con un poco de suerte, un toque de ironía y la obstinación de quienes prefieren creer— esa historia inventada se sale del papel, atraviesa la página y se convierte en destino.

Vídeo

Fuentes consultadas:

- Sanchis, A. (2023, 25 de julio). Agloe: la historia de cómo se introdujo en los mapas una ciudad que no existía hasta que Google la eliminó. Xataka. https://www.xataka.com/magnet/agloe-historia-como-se-introdujo-mapas-ciudad-que-no-existia-que-google-elimino-1

- Bramwell, D. (2020, 3 de mayo). The imaginary American town that became a tourist attraction. The Guardian. https://www.theguardian.com/travel/2020/may/03/imaginary-american-town-tourist-attraction-agloe-new-york-state

- El Independiente. (2022, 27 de abril). Agloe, o cómo una ciudad inventada permaneció en los mapas hasta que Google no la encontró. El Independiente. https://www.elindependiente.com/tendencias/2022/04/27/agloe-o-como-una-ciudad-inventada-permanecio-en-los-mapas-hasta-que-google-no-la-encontro/

- U.S. Geological Survey. (s. f.). Geographic Names Information System (GNIS). U.S. Department of the Interior, U.S. Geological Survey. https://www.usgs.gov/tools/geographic-names-information-system-gnis

- Green, J. (2014). Ciudades de papel (Noemí Sobregués, Trad.). Nube de Tinta. (Obra original publicada en 2008 como Paper Towns).

- COPE. (2022, 25 de diciembre). Qué son las ‘ciudades de papel’ y cómo las usan los cartógrafos para proteger sus derechos de autor. COPE. https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/que-son-las-ciudades-papel-como-las-usan-los-cartografos-para-proteger-sus-derechos-autor-20221225_2456060

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.