Si pensamos en la fiebre del oro de California, probablemente imaginaremos buscadores de fortuna cavando en ríos o montañas en busca de pepitas doradas. Pero lo que muchos desconocen es que uno de los capítulos más absurdos y curiosos de esta época no se libró con picos y palas, sino con huevos, disparos y un buen arsenal de codicia humana.

Así es, la «Guerra del Huevo» es un episodio tan extravagante como fascinante, donde la lucha por un producto tan básico como los huevos llegó a teñir de sangre las aguas del Pacífico.

El oro como detonante y los huevos como oro blanco

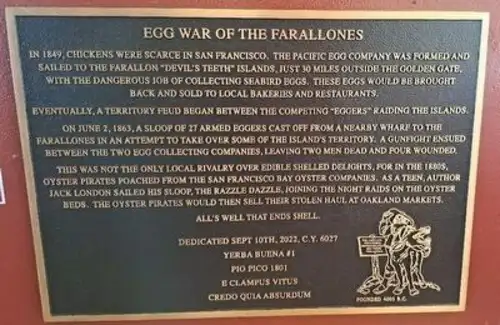

Todo comenzó en 1848, cuando un carpintero llamado James W. Marshall descubrió una pepita de oro en Coloma, California. El hallazgo desató una migración masiva que convirtió a San Francisco de un modesto pueblo portuario en un hervidero de buscadores de riqueza. La población creció de manera exponencial, y con ella, la demanda de productos básicos. Entre ellos, los huevos, que debido a su escasez llegaron a costar un dólar la unidad, un precio que en aquel entonces equivalía al salario diario de un trabajador.

Así nació la «fiebre del huevo». Con las granjas locales incapaces de abastecer a la creciente población, la solución apareció a 43 kilómetros de la costa: las islas Farallones, un conjunto de rocas inhóspitas y peñascos que también son conocidas como «Los Farallones» o Farallon Islands y que servían de hogar a miles de aves marinas, entre ellas el arao común, apodado «pingüino volador».

Estas aves, ignorantes de los designios humanos, anidaban tranquilamente, depositando huevos que pronto serían el objeto de una lucrativa y sangrienta explotación.

El saqueo de los nidos: un negocio de altos vuelos

En 1849, un visionario emprendedor llamado A.S. Robinson tuvo una idea brillante: recolectar los huevos de arao para venderlos en San Francisco. Con huevos casi el doble de grandes que los de gallina, los de arao eran perfectos para alimentar a una población hambrienta y desesperada. Robinson fundó la Farallon Egg Company, autoproclamándose dueño de las islas y estableciendo un monopolio en la recolección de huevos. Su personal, armado con camisas de grandes bolsillos y una buena dosis de temeridad, escalaba los acantilados y recolectaba hasta medio millón de huevos por temporada desempeñando una profesión cuya peligrosidad recuerda a la de los percebeiros gallegos.

Sin embargo, el éxito del negocio atrajo la atención de competidores. La escena se parecía más a una película del Lejano Oeste que a un negocio alimentario: barcos rivales intentaban desembarcar en las islas, mientras los hombres de Robinson patrullaban armados, defendiendo su «propiedad». La situación se tornó aún más surrealista en 1863, cuando un grupo de italianos liderados por David Batchelder decidió tomar las islas por la fuerza, desatando lo que pasaría a la historia como la Guerra del Huevo.

La guerra del huevo: balas por yemas

El enfrentamiento entre la Farallon Egg Company y los hombres de Batchelder alcanzó su clímax cuando ambos bandos intercambiaron disparos en las escarpadas costas de las islas. La escaramuza dejó un muerto en cada bando. Finalmente, Batchelder fue derrotado, declarado culpable de asesinato y enviado a prisión, mientras Robinson mantenía el control absoluto sobre las islas.

Sin embargo, esta victoria no duró para siempre. Para 1881, el gobierno estadounidense, alarmado por el daño ecológico que la recolección masiva de huevos estaba causando a la población de araos, prohibió oficialmente esta práctica.

Pero, como suele ser habitual, las leyes se enfrentaron a la tozudez humana. Los pescadores locales continuaron saqueando los nidos en la clandestinidad durante varias décadas más.

Un legado de codicia y devastación

Entre 1850 y 1881, la Farallon Egg Company vendió cerca de 14 millones de huevos de arao, un número que da vértigo si pensamos en las consecuencias ecológicas. El arao común, una especie que solo pone un huevo por temporada, quedó al borde de la extinción en las islas Farallones. A pesar de la prohibición y los esfuerzos de conservación, más de un siglo después, la población de araos aún no se ha recuperado completamente.

Lo irónico es que, en retrospectiva, la «Guerra del Huevo» resulta ser un reflejo perfecto de los excesos de la fiebre del oro. En su búsqueda desenfrenada por la riqueza y los recursos, los humanos dejaron una huella de destrucción que no solo afectó al medio ambiente, sino que también puso de manifiesto nuestra capacidad para convertir lo cotidiano en una lucha a vida o muerte.

Curiosidades para condimentar esta historia

- Huevos de lujo: Un huevo de arao en su época dorada podía alimentar a tres personas y era considerado un manjar por los habitantes de San Francisco. En un breve espacio de tiempo, los huevos se convirtieron en el caviar de la fiebre del oro.

- Islas malditas: Los indígenas de la región llamaban a las islas Farallones «las islas de los Muertos», no solo por su desolación, sino por las numerosas embarcaciones que naufragaron en sus aguas traicioneras a lo largo de los siglos.

- Turismo ornitológico: Hoy en día, las islas Farallones son una reserva protegida, visitada por científicos, ornitólogos y amantes de las aves en general. Aunque los humanos ya no escalan sus acantilados en busca de huevos, los araos aún sufren los efectos de esta historia, a pesar de haber pasado casi dos siglos desde que grupos de mezquinos desalmados fijaron sus ojos y su avaricia sin control en los huevos de estos pájaros.

Fuentes consultadas sobre la guerra del huevo

La Brújula Verde – Bunk History – Yahoo Noticias

Escritor, profesor, traductor, divulgador, conferenciante, corrector, periodista, editor.